アマゾンのスティック型ネットワークコンテンツプレーヤー「Fire TV Stick」が、2015年10月28日に発売されました。今回は実機を使って外観や付属品、実際の使い勝手などを紹介します。

お知らせ

この製品はすでに販売が終了しています。以下のリンクから、別の記事をご覧ください。

家電製品のレビュー一覧

ガジェットのレビュー一覧

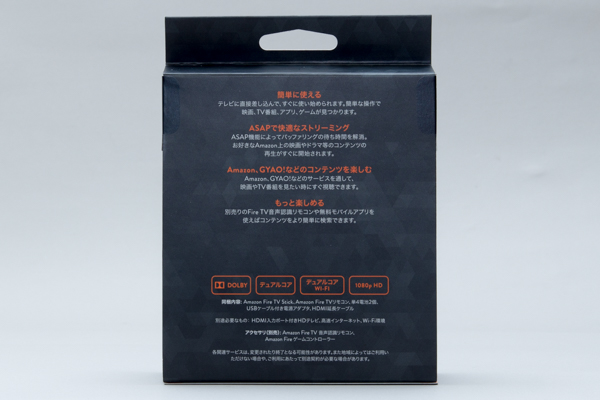

パッケージと付属品をチェック

小さな製品だけあって、パッケージは紙製でかなりコンパクトです。箱の大きさは、実測で幅118×奥行き45×高さ131mmでした。

Fire TV Stickのパッケージ

箱の前面

箱の背面

外側の紙を外して、内箱を取り出します

同梱されていたのはFire TV Stick本体とリモコン(スタンダードリモコン)、HDMI延長ケーブル、充電用の電源アダプターとUSBケーブル、リモコン用の単4電池×2、スタードガイド(紙切れ)の構成です。

箱を開けると、まずはFire Stick TV本体とリモコンがありました

その下に付属品類が収納されています

Fire TV Stickと付属品

Fire TV Stickの外観をチェック

スティック型のFire TV Stickは、標準的なUSBメモリーをふた回りほど大きくしたようなサイズです。Windows 8.1/10搭載のスティック型PCと比べると、かなりコンパクトな印象を受けます。

本体サイズは幅(長辺)84.9mm×奥行き(短辺)25.mm ×高さ11.5mm

正面はロゴだけのシンプルなデザイン

背面にはCEマークや技適マークなど

右側面には給電用のmicroUSB端子。左側面にはなにもありません

標準的なHDMI端子(タイプA)を利用します

重量は25.1gと非常に軽量です。

重量は実測で24gでした

Chromecastとサイズを比較

Chromecastと比べるとサイズはやや大きいのですが、重さは軽く感じます。デザイン的にはChromecastのほうがいいような気がしますが、テレビの背面や側面に挿すと見えなくなるので、あまり関係ないかもしれません。

Chromecastとの大きさの違い

それぞれHDMI端子の色が違っています

どちらも非常にコンパクト

それぞれ形状も異なります

高さはほぼ同じ

Chromecastのほうが数g重いのですが、実際に持つと、もっと重量差があるように感じました

スタンダードリモコンはシンプルな作り

Fire TV Stickには「スタンダードリモコン」が付属するモデルと、「音声認識リモコン」付属のモデルが用意されています。今回は価格の安いスタンダードリモコンのモデルを選びました。

音声認識機能なしのスタンダードリモコン

スタンダードリモコンはよく言えばシンプル、ぶっちゃけて言えばチャチな作りです。ボディは一般的なリモコンと同じく樹脂製で、ボタン類は光沢仕上げになっています。

低価格な製品なので、リモコンの質感はそれなりです

リモコンの背面

背面カバーを外して、単4電池2本をセットします

Fire TV Stickとのサイズの違い

リモコン上部にある丸い部分は、十字ボタンと決定ボタンになっています。円周の部分でカーソルを動かし、中央の円を押して決定という仕様です。そのほかのボタンは上段の3つが左から「戻る」、「ホーム」、「設定」、下段の3つが左から「巻き戻し」、「再生/一時停止」、「早送り」になっています。

リモコンはかなりコンパクト。操作性はそれなりです

重量は実測で55gでした

側面は台形状で、持ちやすいデザインになっています

Fire TV Stickの製品ページではスマートフォン用アプリで音声検索できると書かれていたので、音声認識リモコンではなくスタンダードリモコンでいいやと思っていました。しかし実際にそれぞれを使ってみたところ、意外にも音声認識が便利でした。以前はビデオコンテンツだけ検索できると書かれていたはずなのですが、アプリも検索できるようになっていたんですね。

予算的に余裕があるなら、音声認識リモコンをおすすめします。もちろん、アプリで代用するのもアリです。

左が音声認識リモコンで、右がスタンダードリモコン。音声認識リモコンについては、別の記事で紹介します

HDMI対応テレビ/液晶ディスプレイにつないでセットアップ

Fire TV Stickは、テレビや液晶ディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI端子(タイプA)に挿して利用します。配線や設置場所などの理由で直接挿すのが難しい場合は、付属のHDMI延長ケーブルを使うといいでしょう。

今回はパソコン用の液晶ディスプレイに接続してみました

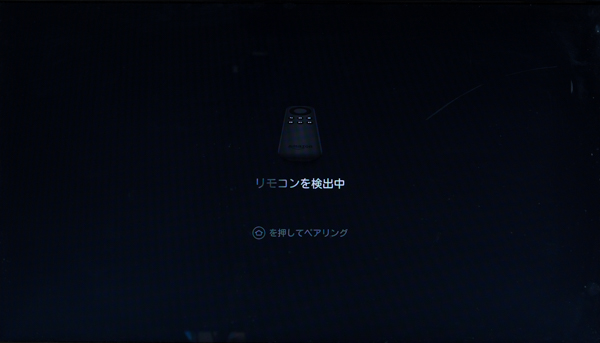

USBケーブルを使ってFire Stick TVを電源に接続すると、初期設定の画面が表示されます。Wi-Fi(無線LAN)やアマゾンのアカウントなどを設定します。

Fire TV Stickの起動画面

初回起動時にリモコンのペアリングを行ないます

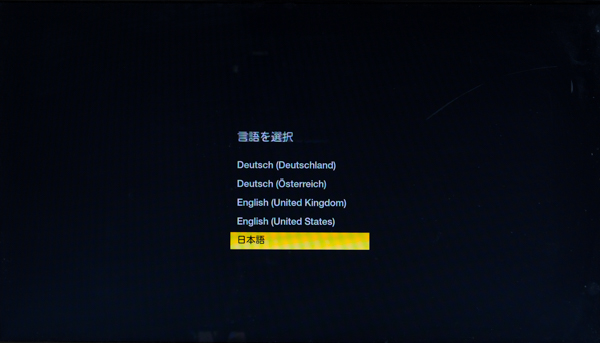

リモコンと接続したら、初期設定を行ないます

まずは言語を設定。ここでは「日本語」を選びました

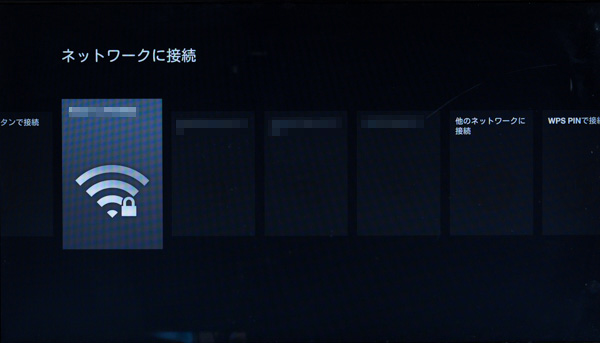

続いてはネットワーク設定。WPS対応の無線LAN(Wi-Fi)ルーターを使っていれば、ボタン操作で接続できます

表示されているSSIDから、手動で接続設定を行なうことも可能です

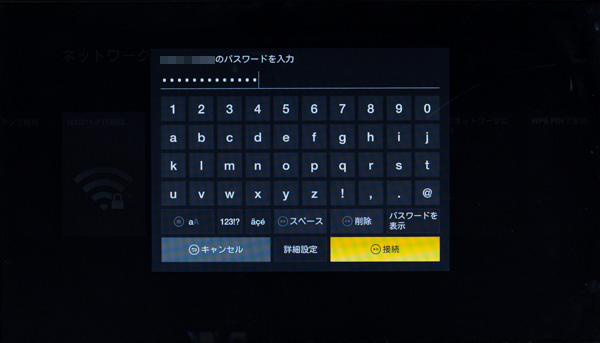

手動設定の場合は親機への接続に必要な暗号化キー(パスワード)を入力します

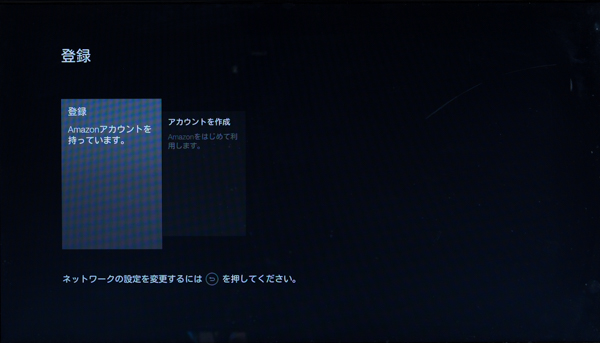

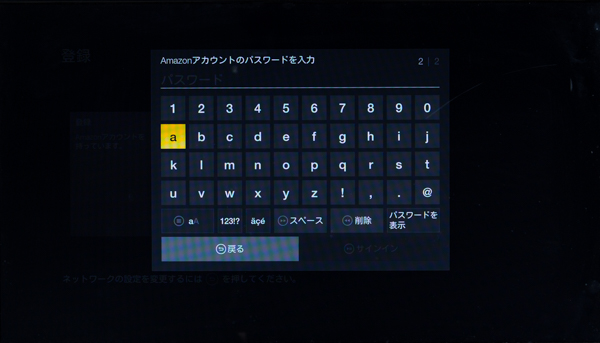

続いてはAmazonアカウントの設定です。すでにアカウントを持っている場合は、「登録」を選択します

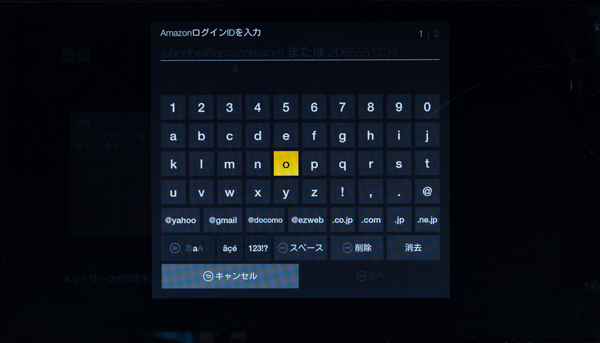

リモコンからログインID(メールアドレス)を入力

続いてパスワードを入力します

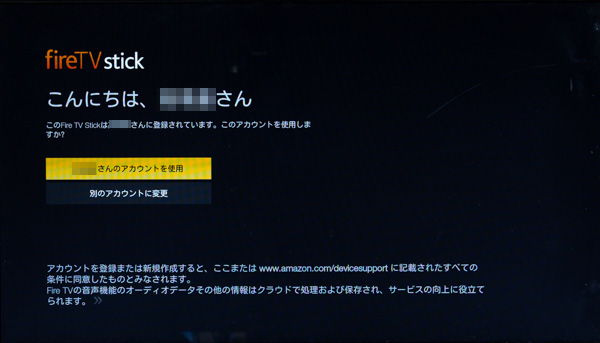

表示されているアカウントを利用する場合は、「~さんのアカウントを使用」を選びます

ホーム画面の使い勝手をチェック

初期設定が終わると、スタードガイドの動画が再生されます。再生時間は2分32秒ですが、早送りすればすぐに終わらせることが可能です(再生が終わらないと、次の画面に進まないようです)。

簡単な扱い方を紹介する動画が再生されます

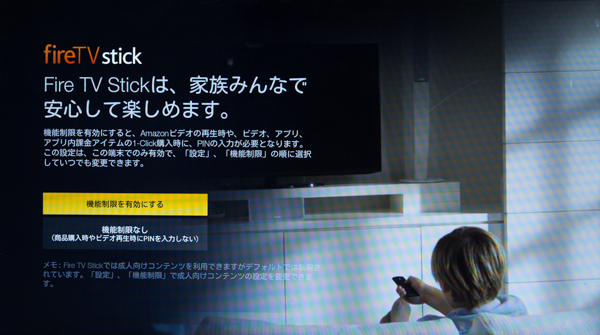

次の画面では、「機能制限」の有効/無効を設定します。機能制限を有効にすると、ビデオの再生時や課金時にPINの入力が必要になるとのこと。この機能はホーム画面の「設定」からでも切り替えられます。

ビデオ再生時や課金時にPIN入力を行なうかどうかを選択します

Fire Stick TVのインターフェースは、FireタブレットやKindle端末とはまったく異なります。左側のメニューからカテゴリーを選び、画面の右側で確認や選択を行ないます。操作は特に難しくはないので、適当に十字ボタンを押していればなんとなくわかってくるでしょう。

Fire TV Stickのホーム画面

左側にあるメニューで、表示内容を切り替えます

十字ボタンの右を押していくと、各カテゴリーの詳細を確認できます

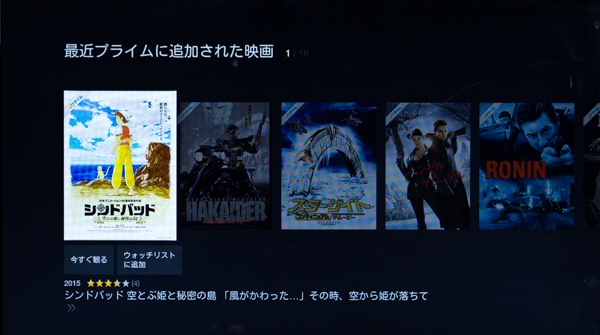

プライム会員なら無料で視聴できる「プライム・ビデオ」のほかに、有料動画を含む「映画」や「TV番組」のカテゴリーも用意されています。

「映画」カテゴリーの内容。ここではプライム映画しか表示されていませんが、有料映画を探すこともできます

こちらは「TV番組」カテゴリー。映画とは別にカテゴリーが用意されているので、番組を探しやすくなっています

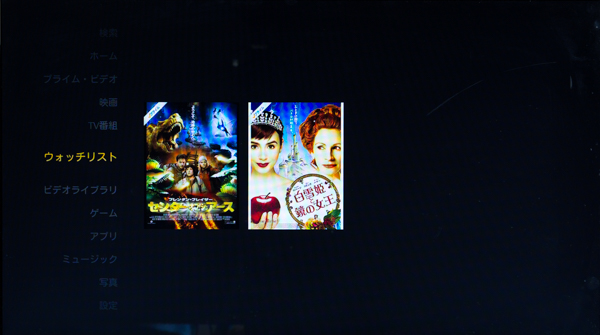

「ウオッチリスト」には、登録した作品が表示されます。「あとで観る」や「お気に入り」的に使うと便利

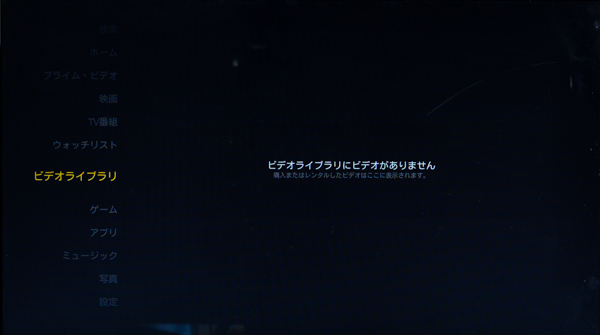

「ビデオライブラリー」には、レンタルまたは購入した動画が表示されます

プライム・ビデオを視聴してみる

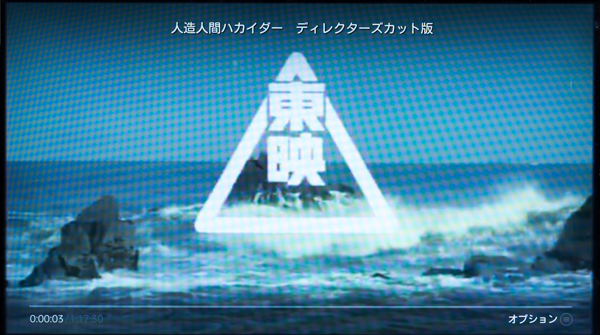

とりあえず、プライム・ビデオの作品を視聴してみました。画質は作品によって異なるのですが、フルHD(1920×1080ドット)のテレビや液晶ディスプレイでは、SD画質の映像はそれなりに荒く表示されます。「観られれば問題ない」という人もいるでしょうけれども、やはりお気に入りの作品は高画質で観たくなります。

新着ビデオのなかから適当にチョイス。この作品はSD画質のみのようです

フルHDの液晶ディスプレイでは、SD画質の映像はぼやけ気味です ※写真でモアレが出ていますが、実際にはありません

画面の切り替え時やおすすめ作品の表示などに一瞬の間があるものの、特に気になるレベルではありませんでした。HDDレコーダーや液晶テレビに内蔵されているネット機能よりはるかに使いやすく、ストレスなく操作できるでしょう(実際の操作感は通信環境や利用者によって異なります)。

ゲームやアプリはちょっと使いづらい

ビデオは快適に利用できるのですが、ゲームやアプリについてはいまひとつに感じました。まずゲームについては、メニューがなかなか表示されません。通信速度の影響かスペックが原因なのかはわかりませんが、ビデオ関連に比べるとレスポンスが遅く感じます。

なぜかゲームのメニューが、なかなか表示されませんでした

もしかすると電波が混線して、一時的に通信速度が低下したのかもしれません。Fire TV Stickは利用者が多く混線しやすい2.4GHz帯の周波数を使いますので、無線LAN親機で利用者の少ないチャネルに変更しておくといいでしょう。

匿名の読者の方より、「Fire TV Stickは5GHzに対応している」とのご指摘をいただきました。こちらで確認しましたところ、スペック上では確かにIEEE802.11a/b/g/nに対応しています。訂正してお詫び申し上げるとともに、ご指摘していただいた読者の方に、心より感謝申し上げます。

タイトルが少ない点も気になります。もしかしたら本当は多いのかもしれませんが、なかなか魅力的な作品にたどり着けません。レコメンドの内容を、ぜひ国内向けにカスタマイズして欲しいところです。

おすすめゲームとして紹介されるアプリ。うーん

うーん、このデザイン。うーん

アプリのほうは気になるものがいくつかありました

スタンダードリモコンでゲームはできないわけではない、でも……

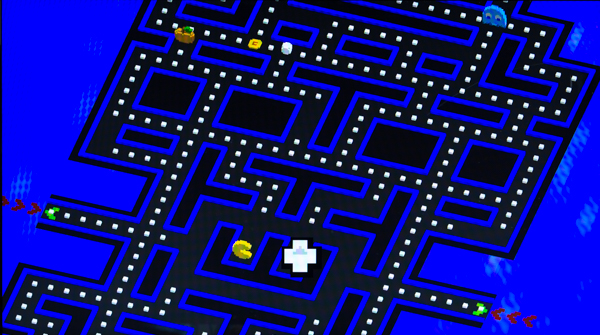

リモコンの十字キーでゲームをプレーできるとのことなので、とりあえず1本だけ試してみました。結論を先に言うと「確かに遊べるけど、ムリに遊ぶほどではないよね」という感じです。

「Fire TVリモコン」対応ゲームだけを選ぶことができます

リモコンの操作は十字キーと決定ボタン程度(同時押しはムリ)ですから、操作は極力シンプルにする必要があります。そうなると、ゲーム自体もシンプルになりがちです。じっくり考えるタイプのゲームではいいのでしょうけれども、アクション性の高いゲームは難しいような気がします。とりあえず1本試してみただけなので、全部がそうとは言えません。今後、リモコンでも楽しめるゲームを見つけたら、紹介しようと思っています。

試しに「PAC-MAN 256」をダウンロードしてみました

リモコン操作の特性上、シンプルなカジュアルゲームが中心になりそうです

ゲームコントローラーがあれば、また違った楽しみ方ができるはずです。ちなみにアマゾン純正のコントローラーを購入していますので、別の記事で使用感などを紹介する予定です。

純正コントローラーを使ったゲームプレーについては、別の記事で紹介します

検索機能は使いづらかった

ビデオについてはレコメンドエンジンが優れているので、特に検索の必要性を感じません。しかしゲームやアプリについては、検索機能を使ったほうが良さそうです。

「アプリ」カテゴリーのサブカテゴリーでは、アイコン画像を延々とスクロールして探すことになります

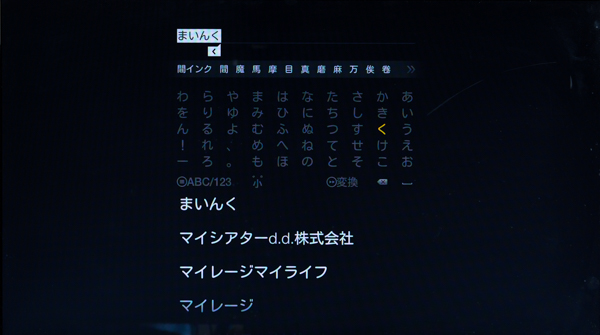

ただ、やはりリモコンの十字キーでキーワードを入力するのはしんどいです。予測変換に対応しているのが、せめてもの救いといったところ。

スタンダードリモコンでは、十字キーで検索キーワードを入力します。キーワードの予測変換にも対応しています

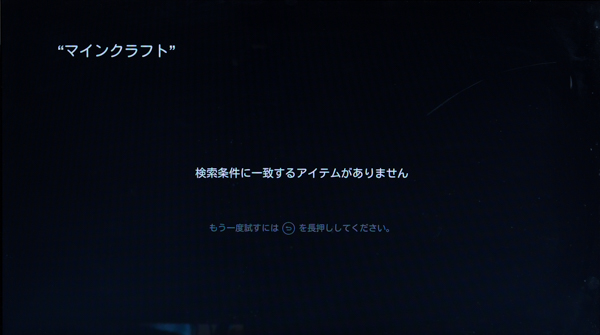

該当する動画やアプリがあれば結果に表示されますが、ない場合はキーワードを再入力する必要があります

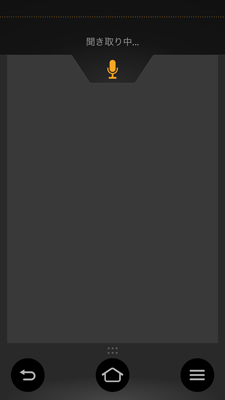

そんなときに便利なのが、スマートフォン/タブレット向けのアプリ「Amazon Fire TV Remote」です。このアプリを使えば音声認識で手軽に検索できるほか、アプリ上のパッド部分をタッチすることで、リモコンとしても利用できます。スタンダードリモコン付きモデルを購入した人は、アプリの利用をおすすめします。

スマートゴンやタブレットから音声検索できる「Amazon Fire TV Remote」

各種設定機能も用意

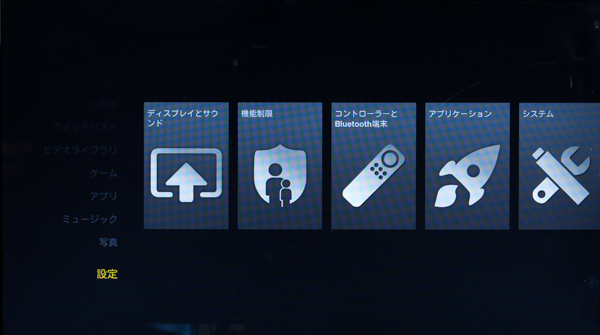

ホーム画面の「設定」からは、MiracastやBluetooth機器のペアリングなどを行なえます。一般的な利用なら意識する必要はありませんが、ほかの機器を使いたい、あるいは特殊な機能を活用したいというときに利用することになるでしょう。

本体や機器の設定変更は、「設定」メニューから行ないます

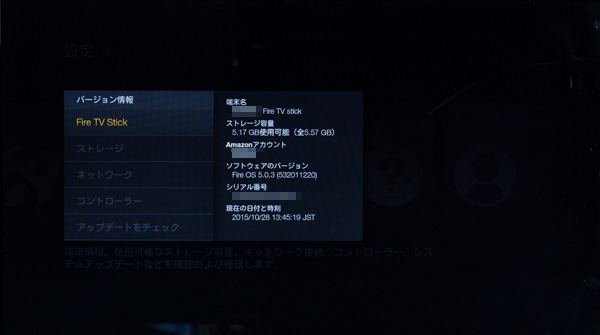

また「システム」の「バージョン情報」から、OSのバージョンやストレージの残り容量を確認できます。表示された情報によると、Fire TV StickはFire OS 5で動作しているとのことです。

OSのバージョンはFire OS 5.0.3

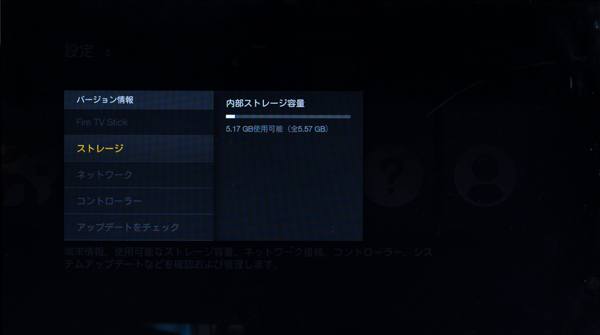

ストレージの空き容量は、5.17GBでした

ゲームやアプリよりも動画視聴に特化したデバイス

動画関係とアプリ関係でメニューやレコメンドの内容を比べるとわかるように、Fire TV Stickは動画コンテンツ向けに特化されたデバイスだと言えます。プライム会員なら無料で視聴できるプライム・ビデオや、高画質な有料動画を楽しむのには最適です。ゲームやアプリについては、操作性やレスポンスの面から、いまひとつという印象でした。常時テレビに挿しておけば、いつでも手軽にネット動画を楽しめるのでおすすめです。熱はちょっとだけ高くなりますが、持てないほどではありませんので、挿しっぱなしでもおそらく大丈夫でしょう。