※検証機は筆者が購入しました

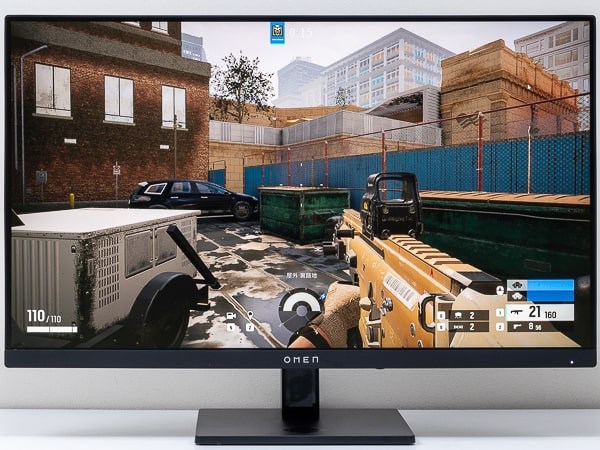

HPの『OMEN by HP 24 165Hz FHD ゲーミングディスプレイ』(以下、”OMEN 24″)は、23.8インチフルHD(1920×1080ドット)でリフレッシュレート165Hzのゲーミングディスプレイです。相場価格は1万円台後半と、大手メーカー製としては安い点が魅力。

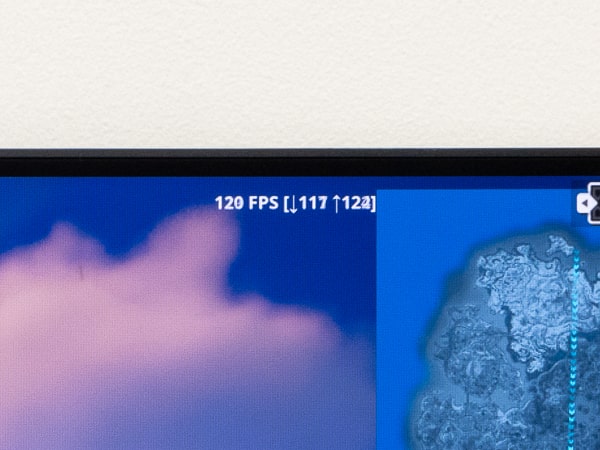

ゲーム機用のフルHD 120Hzディスプレイとしても利用できます

「OMEN」シリーズはHPの上位ゲーミングブランドですが、今回取り上げるOMEN 24は高級志向ではなく、格安タイプとしては極めてスタンダードな作りです。スペック的にも機能的にも、特別な部分は見られません。

しかし実際に使ってみたところエントリー向けには十分な性能で、比較的しっかり作られていると感じました。また大手メーカー製の安心感もあります。ゲーミングディスプレイのスペックよりも安さとブランド力を優先するなら、十分アリでしょう。

今回は筆者が購入した実機を使って、外観や映像品質、実際に使った感想などをレビューします。

スペック

| 画面サイズ | 23.8インチ |

|---|---|

| パネル | IPS |

| 解像度 | 1920×1080ドット (フルHD) |

| リフレッシュレート | 最大165Hz(DP、HDMI) |

| 応答速度 | 1ms(GtG、OD時) |

| 色域 / 輝度 | sRGB 99%、DCI-P3 90% / 300nit |

| 映像入力 | HDMI 2.0×2 / DisplayPort×1 |

| HDR | 非対応 |

| VRR | FreeSync Premium |

| スピーカー | なし |

| チルト角度 | 前方5度~後方23度 |

| ピボット / スイーベル | 対応 / 非対応 |

| 高さ調節 | ±100mm |

| VESAマウント | VESA100 |

| サイズ / 重量 ※スタンド含む |

幅539.4mm 奥行き198.3mm 高さ465.3mm / 約6.35kg |

| インターフェース | ヘッドホン端子 |

| 付属品 | 電源ケーブル、VESAマウント拡張ブラケット、DPケーブル など |

パッケージと設置

パッケージ

OMEN 24のパッケージ

パネル以外の同梱物

設置方法

付属のスタンドを使う場合は、まずベースに固定。この際、ドライバー等の工具は不要です

背面の取り付け部分

付属のカバーを取り付け

スタンドを差し込めばOK。設置は簡単です

ディスプレイアームの取り付け

VESA対応のディスプレイアームやスタンドを使う場合は、ドライバーを使って背面のアタッチメントを取り外します

VESAマウントをネジで固定します。一般的なVESAマウントとは異なり、斜め45度に傾いた状態で設置されているため、角度を調整できるディスプレイアームでしか利用できません

本体の外観

デザイン

OMEN 24の前面。ボディカラーはブラックで、シンプルなデザインです

起動時にはデカイロゴが表示されます

側面。パネルやスタンドにはややゴツさが感じられます

背面。ボディは樹脂(プラスチック)製。LEDイルミネーションには非対応で、HPの上位ゲーミングブランドである「OMEN」シリーズとしてはちょっと地味な印象です

スタンド背面にはケーブルホルダー(取り外し式)

ベゼル(枠)は比較的細めです

可動範囲

高さ調節は最大100mm

チルト角度は前方向マイナス5度、後方プラス23度

画面を90度回転させるピボット機能に対応しています。左方向/右方向のどちらからでもOK

インターフェース

インターフェースは背面に配置。ヘッドホン端子、DisplayPort×1、HDMI×2の構成 ※写真ではピボットでパネルを回転させています

パネル右背面に電源ボタンとOSD操作用のジョイスティック

スピーカー

OMEN 24はスピーカー非搭載です。PCやゲーム機側にヘッドホンやスピーカーを接続したり、OMEN 24のヘッドホン端子にサウンド機器をつなぐなどして音声を再生してください。

サウンdの再生用に、別途ヘッドホンやスピーカーが必要です

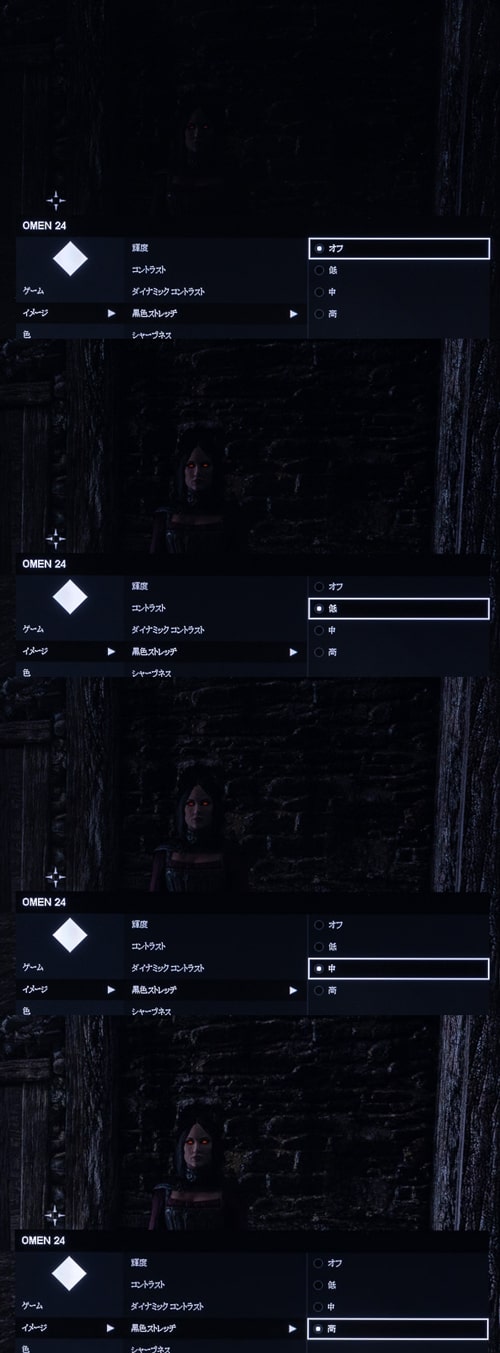

OSD

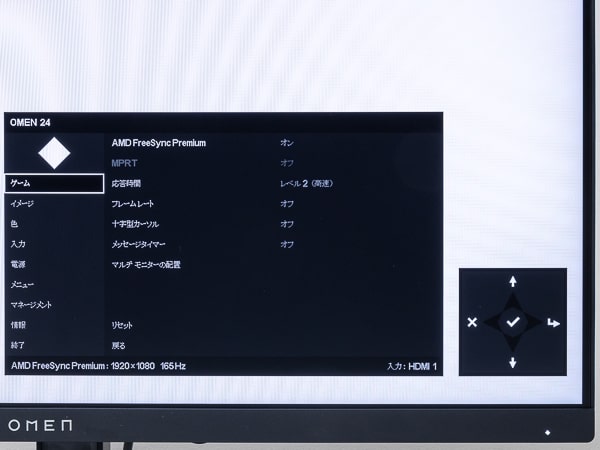

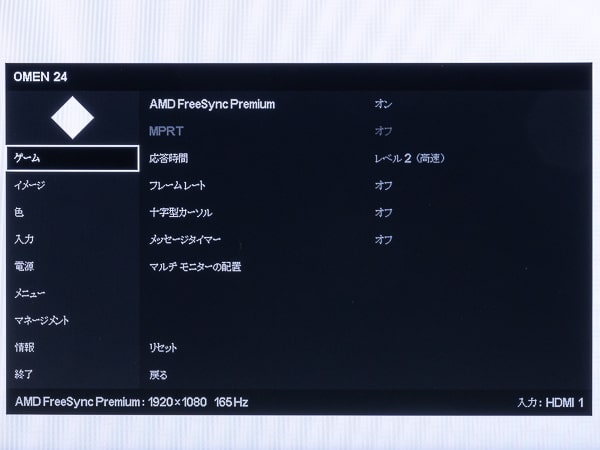

背面のジョイスティックで操作するOSD。画面の色や明るさ、ゲーム向けの機能などを利用できます

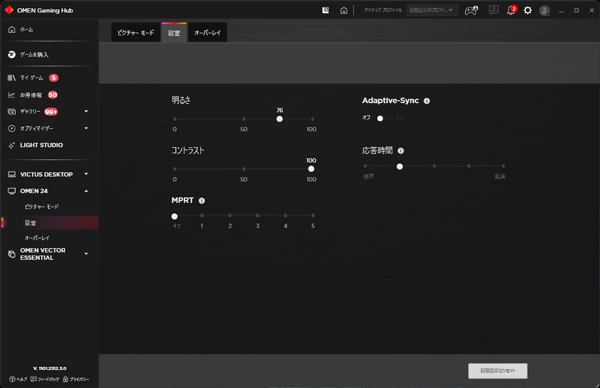

HP製品向けの設定ユーティリティー『OMEN Gaming Hub』を使えば、Windows上で各種機能を利用できます(HP製品以外での動作は未確認)

ゲーム系機能

主な機能

| AMD FreeSync Premium | 画面のチラつきやズレを抑える機能 |

|---|---|

| MPRT | 一瞬黒い画面を挟み込むことで、映像の残像を抑える機能。FreeSync有効時は使えません |

| 応答時間 | 画面の色が変化するまでにかかる時間。短いほど残像が少ない |

| フレームレート | 画面上に現在のフレームレート(ディスプレイのモード)を表示 |

| 十字型カーソル | 画面中央にクロスヘア(照準)を表示 |

| メッセージタイマー | メッセージを表示する時間を設定 |

| マルチモニターの配置 | マルチディスプレイ利用時の配置調整に使用 |

映像系の機能

主な機能

| 輝度 | 画面の明るさを調整 |

|---|---|

| コントラスト | 色のメリハリ、鮮やかさを調整 |

| ダイナミックコントラスト | さらに色のメリハリを強調する |

| 黒色ストレッチ | 暗い部分を明るく表示する |

| シャープネス | 映像の輪郭や境界を調整する |

映像の色合い系の機能

プリセットの種類

| ゲーム | 高い輝度と短い応答時間を組み合わせたゲーム向けのモード |

|---|---|

| 標準 | PC向けの一般的な画質 |

| 暖色 | 色温度が高い(黄色が強い)モード。35mmプロジェクターで使用される映像に似ているとのこと |

| 寒色 | 色温度が低く、より青みの強い映像 |

| シネマ | 映画やテレビの鑑賞向け |

| ネイティブ | パネルのネイティブ色温度 |

| HP Enhanceモード | 動画やゲーム、静止画像の鮮やかさを高めるために調整された独自のモード |

映像品質

画面サイズと解像度

画面サイズは23.8インチで、解像度は1920×1080ドットのフルHD。ゲーム用としてはもっともスタンダードなタイプです

映像の精細さを楽しむゲームよりも、FPSやTPSなどの動きの速いゲーム向き

映像の色合いと明るさ

色域は公称値でsRGB 99%、DCI-P3 90%。スマホやタブレットほど鮮やかではありませんが、ゲーム用としては十分な品質です

色域測定結果(プリセット:ゲーム)

| sRGBカバー率 100% | sRGB比 124.9% |

| DCI-P3カバー率 91.7% | DCI-P3比 92.1% |

左がキャリブレーション前で右がキャリブレーション後。調整前のほうが赤が若干強めに出ていますが、それほど大きな違いはありません

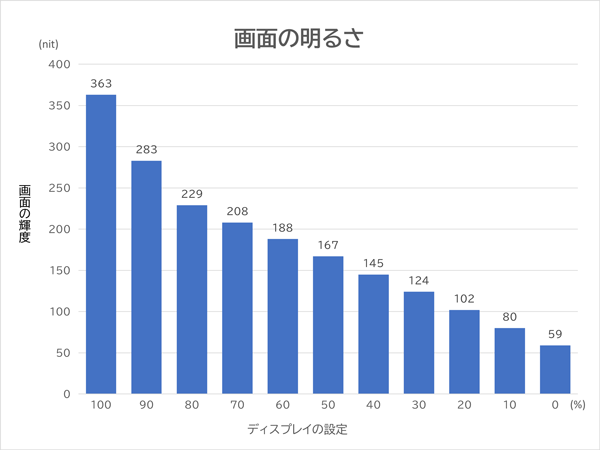

輝度は公称値では300nitとのことですが、ディスプレイ側の明るさ設定を100%にしたところ、363nit出ていました。1万円台で買えるディスプレイとしては、非常に明るく感じます

ゲームでの使用感

リフレッシュレート

リフレッシュレートは最大165Hz。ガチのFPS / TPSプレーヤーのなかには240Hz以上を選ぶ人が増えており、165Hzはどちらかと言えばエントリー(入門)~ミドルレンジ(中級)クラスです

実際にゲームをプレーしたところ、(あくまでも筆者の眼では)残像や遅延などは感じられませんでした。ただしコンマミリ秒を競うeスポーツ級のプレーヤーには、スペック的に物足りないかもしれません

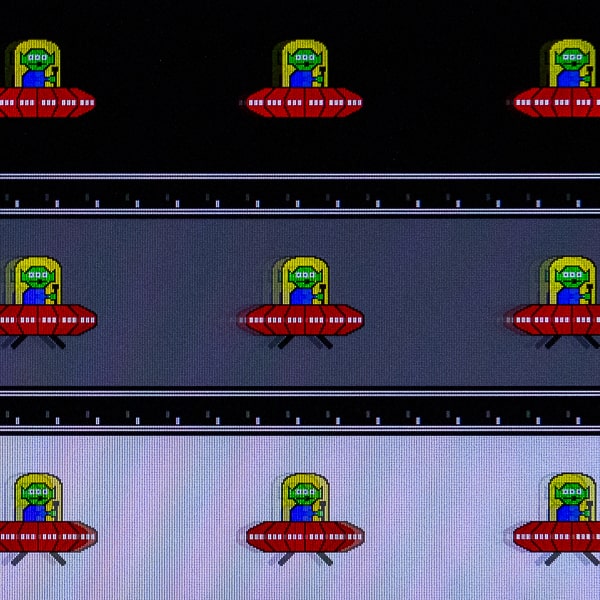

映像の残像について

標準では「応答時間」が「2(高速)」に設定されています。シャッタースピード1/1600で画面を撮影したところ、3フレーム目までの残像をギリギリ確認できました。過去の計測結果から雑に推測するなら、おそらく4~5ms程度だと思われます

応答速度を「3」に変更すると、残像感がやや薄まります。常用するなら、このあたりが限界です

設定「4」または「5」時には逆残像(オーバーシュート)が現われました。おそらく設定「5」で1msだと思われます ※写真は設定「5」

MPRTを有効にすると、さらに残像感が薄くなります。ただし画面が暗く、ややチラつきを感じるかもしれません。好みに応じて調整してください ※写真はMPRT最大設定時

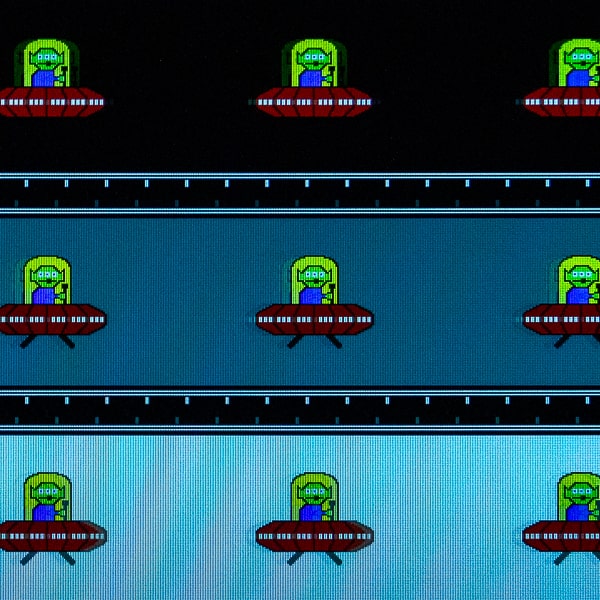

黒色ストレッチ

「黒色ストレッチ」はいわゆる「ブラックスタビライザー」。機能を有効にすると、暗い画面が明るく描かれます

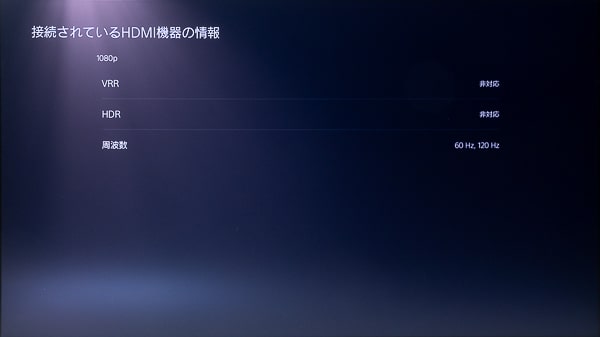

ゲーム機での利用

PS5ではフルHD 60Hz / 120Hzでの動作を確認しています。VRRには非対応

ただし120Hzで動作するのは、対応タイトルのみ ※写真はフォートナイト

ニンテンドースイッチではフルHD 60Hzで動作します

1万円台後半なら全然アリ

記事執筆時点の価格は、1万9000円前後。ちなみに筆者は2023年11月のセールで、1万7930円で購入しました。ギリギリ2万円切りなら「まあ安いかな」という感じですが、1万8000円を割るとかなりお得な印象です。大手メーカー製ですし、聞いたことのない謎ブランドの製品よりも安心感があります。

格安ながらも、大手メーカー製の安心感があります

映像用のプリセットにゲーム向け(たとえば「FPSモード」や「RTSモード」など) のものがなく、機能も極めてスタンダードな構成です。品質はメチャメチャいいわけではありませんが、1万円台後半と考えれば十分納得できるでしょう。

個人的には「思ってたよりも、しっかり作られている」印象を受けました。同価格帯の他社製品には「応答速度1ms」と言いながら実用速度は5msだったりすることがあるので、格安モデルのなかでは”マトモ”です。さすがに3~4万円クラスの製品には劣りますが、価格を安く抑えたい人にはアリかと。