※このモデルはすでに生産が終了しています。最新モデルについては以下のリンクからレビュー記事をご覧ください。

https://komameblog.jp/review/surface-book2/

Surface Bookは、マイクロソフト製の2-in-1型ノートパソコンです。2016年10月に上位モデル「Surface Book with Performance Base」がラインナップに追加され米国ではすでに発売されていますが(2017年1月時点で日本では未発売)、今回は2015年10月発表の従来モデルを取り上げます。

日本では2016年2月に発売されたマイクロソフトの「Surface Book」

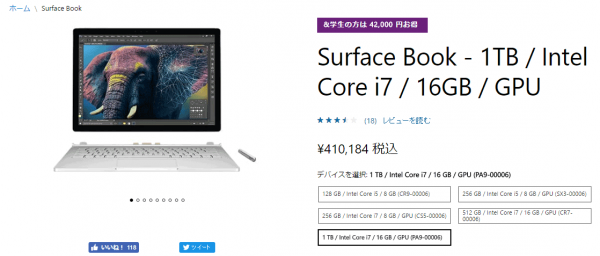

Surface Bookは非常に完成度の高いモデルですが、価格もかなり高めに設定されています。マイクロソフトの直販サイト「マイクロソフトストア」では、Core i5/8GBメモリー/128GB SSD搭載の下位モデルが税込み20万0644円から。Core i7/16GBメモリー/1TB SSD/外付けGPU搭載の最上位モデルだと税込み41万0184円です。きっとみなさん、こう思っているでしょう。

ちょっと高すぎじゃね?

そこで今回は税込み34万5384円のCore i7/16GBメモリー/512GB SSD/外付けGPU搭載モデルを借りることができましたので、Surface Bookは本当に値段に見合ったモデルなのかを検証します。

直販サイトで詳細確認

- Surface Book製品詳細(マイクロソフトストア)

Surface Bookなんていらねーよな……。って、アレ?

正直なところ、筆者もSurface Bookは高いと思います。外付けGPUなしの下位モデルならまだしも、Core i7モデルとなるとちょっと……。あ、でも青色申告な人なら「少額減価償却資産の特例」で30万円未満まで経費として計上できるので、税込み27万3024円のCore i7/8GBメモリー/256GB SSD/外付けGPU搭載モデルを狙うのもアリかもしれませんね(季節ネタ)。

そんな話はさておき、新型の13インチMacBook Proだってフルカスタマイズで税込み31万1040円なのに、最上位モデルで約41万円というSurface Bookの値段設定は、かなり強気だと思うわけですよ。もっとも15インチのMacBook Proならフルカスタマイズで税込み46万円オーバーなわけですけれども。

タブレットに変形する2-in-1でペン入力対応と言っても、筆者もこの値段はねえよなと思っていました。実機に触ってみるまでは。

液晶ディスプレイを取り外すことで、タブレットとしても利用できます

正直に言いましょう。はじめは「こんな高いパソコンなんか買わねーよ」と思っていました。しかし実際に触ってみると「あれ、いいかも?」的な感想に変わり、最終的には「ヤベエ、欲しすぎる!!」的な気持ちに変わってしまったわけです。

その理由は、Surface Bookの本体デザインが非常に完成度の高い出来ばえだったからです。ノートパソコンを何台か触ったことがある人ならわかってもらえると思いますが、Surface Bookはノートパソコンとしての理想形を目指してデザインされています。「目指している」と表現したのはまだ理想形ではないからなんですけど、それでも非常にクオリティーの高い仕上がりです。まずはそのあたりのところを解説します。

Surface Bookのココがスゴイ!

質感が高くソリッドなボディ

Surface Bookは本体の素材にマグネシウム合金が使われています。公式には発表されていませんが、おそらくSurface Proシリーズで使われている「VaporMg」と同じ素材でしょう。手触りや色合いは、従来のSurface Pro 3/4とほとんど同じです。

Surface Bookの本体には、マグネシウム合金が使われています

マグネシウムは強度が高いにも関わらず、アルミニウムよりも軽いのが特徴です。そのため、軽さを重視したノートパソコンでよく使われています。ただ、軽さを重視するあまり、非常に薄いマグネシウムを使っているモデルも少なくありません。強度的には問題ないのですが、押すとたわむことがあるので、筆者はあまりマグネシウム製ボディは好きではありませんでした。

しかしSurface Bookで使われている素材には特殊な加工を施したマグネシウム合金が使われており、一般的なマグネシウム製ボディにありがちなベコベコ感は感じられません。非常に硬く、軽く叩いてみると中身がギッチリ詰まった印象を受けます。安心感を感じられる仕上がりです。

一般的なマグネシウムよりもはるかに硬質で、手にしたときに安心感を感じられます

質感は非常に高く、サラッとしたドライな手触りがあります。光沢なしのマットな仕上がりで、指紋や油脂による汚れがほとんど目立ちませんでした。一見するとアルミ素材のようにも見えますが、アルミほどのヒンヤリ感はありません。個人的には削りだしアルミに匹敵するほどの品質の高さであると思います。

見た目は削り出しのアルミ素材風です

高精細で品質の高い液晶ディスプレイ

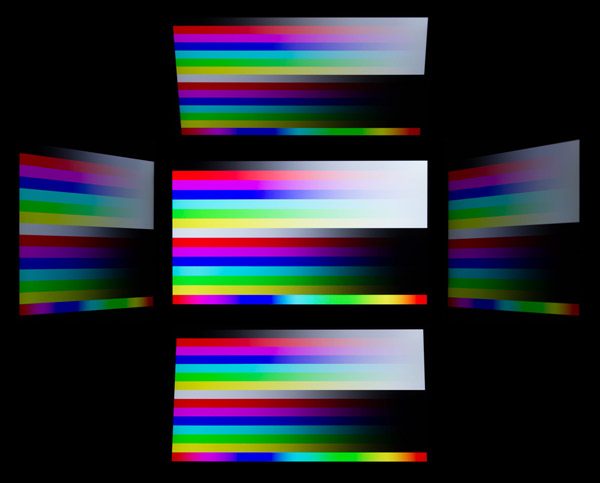

Surface Bookの液晶ディスプレイは13.5型で、解像度3000×2000ドットのPixelSenseディスプレイを採用しています。画素密度が267ppiと非常に高く映像が高精細に映し出されるのも特徴ですが、コントラスト比が1800:1という点も大きなポイント。コントラスト比が高いほど色のメリハリがつき、色鮮やかな映像を楽しめるからです。プロ向けのカラーマネージメント対応ディスプレイでもコントラスト比が1500:1である場合が多いことを考えると、Surface Bookでは映像品質にこだわっていることがおわかりいただけるでしょう。

映像は非常に精細で、かつ自然な色合いを実現しています

sRGBカバー率は100%で、コントラスト比は1800:1。並みの液晶ディスプレイよりもはるかに鮮やかな映像です

視野角もかなり広め

アスペクト比(画面の縦横比率)が3:2である点も特徴的です。一般的なノートパソコンでは16:9のアスペクト比が主流ですが、Surface Bookの画面は左右の幅がやや短くなっています。

Surface Bookでは画面の縦横比率が3:2

パソコンでは一般的な縦横比16:9の画面

パソコンとしては特殊な3:2のアスペクト比を採用しているのは、Surface Bookの画面をA4用紙と同じ比率に近づけるためです。A4用紙は横と縦の比率が「√2(ルート2):1」ですので、それぞれを2倍すると「2√2:2」。「√2≒1.4142」ですから「2√2≒2.8284」で、つまり「2.82:2」というわけです。実際には横幅の比率がA4用紙よりもわずかに少ないのですが、ほぼ同程度として利用できるでしょう。

16:9の画面でA4用紙を表示すると、両脇または上下に空きスペースが生じます。しかし3:2の画面では空きスペースが小さく、一般的な書類でよく使われるA4サイズの文書をより大きく表示することができるのです。このように、特にビジネスにおいて3:4のアスペクト比の液晶ディスプレイは大きな威力を発揮することでしょう。

ギーク好みの液晶ディスプレイ取り外しギミック

Surface Bookは、キーボード部分から液晶ディスプレイを取り外すことで、タブレットとしても利用できます。いわゆる”セパレート型”の2-in-1モデルですね。

液晶ディスプレイを取り外し可能

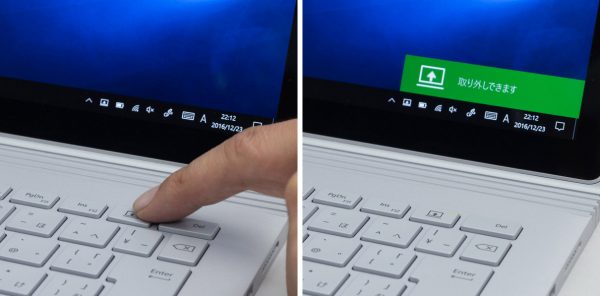

この取り外し時のギミックが、なかなか秀逸です。普通の2-in-1モデルだと液晶ディスプレイをグッと引っ張るタイプが多いのですが、Surface Bookではキーボードのキーを押してロックを解除してから取り外すようになっています。

最上段で右からふたつ目のキーを押します

液晶ディスプレイは「マッスルワイヤーロック」と呼ばれる機構で、しっかりとロックされているため、強い衝撃でも外れることはありません。ですが、このロック解除のギミックによって、軽い力でも取り外すことができます。個人的に、こういうギミックは大好きです。

タイプ感に優れたキーボード

Surface Bookは、テンキーなしで84キー構成のキーボードを採用しています。キーピッチ(キーとキーの間隔)は実測で19mmでした。デスクトップ用キーボード並みのキーピッチで、13.5型としては十分なサイズを確保しています。

Surface Bookのキーボード。キーピッチは実測で19mmでした

キー配列は標準的ではありますが、Enterキー上部のキーがやや小さくなっています。特殊キーの位置もやや変則的ですね。ただ、右ShiftキーがちゃんとEnterキーの下に配置されているのは評価したいところ。

キーボードを別の角度から見た様子

キーピッチが十分な広さなので、入力時に窮屈さは感じませんでした

キーボードはバックライト対応です

キーストローク(キーを押す深さ、深いほど打ち心地に優れる)は約1.6mmです。一般的なノートパソコンの約1.5mmよりは、多少深めでした。タイプ感は上々で、底打ち感は若干感じられるものの、たわみはほとんど気になりません。入力時に、ほどよいクリック感がありました。

タイプ音は静かです。強めに打てばそれなりに響くものの、普通に使っているぶんには気にならないでしょう。高音域の「カチャカチャ」とした音が聞こえないのはうれしいですね。

マニア的視点から多少厳しめに言うと、キーの軸にわずかなブレがあるように感じました。基本的にどの部分を押してもちゃんと認識されるのですが、端を押すとほんのわずかにキーがグラつきます。そのため、押す場所によって力加減が微妙に変わってくる点が残念です。

とは言うものの、総合的には使いやすいキーボードだと言ってもいいでしょう。

スキのないデザインのパームレスト

Surface Bookはエッジのたったデザインで、とてもシャープな印象を受けます。特にパームレスト部分はシャープな上にとても薄く、ほかのノートパソコンとは一線を画する作りになっています。

まるで板のように薄くてシャープなパームレスト

Surface Bookは底面のゴム足が非常に低いため、本体と接地面のすき間がほとんどないように見えます。パームレストの高さも低くなるので、手首を持ち上げることなく、自然な角度でタイピングできました。

Surface Bookの底面。上下にゴム足が設置されています

ゴム足の高さは非常に低く、1mm前後ほどでした

Surface Bookを横から見た様子。ゴム足の高さが目立たないので、完全に接地しているように見えます

Surface Bookのココが残念!

何事もいいところがあれば、悪いところもある。ということで、ここからはSurface Bookを実際に使ってみて気になった部分を紹介します。

ヒンジだけがどうしてもカッコ悪い!

Surface Book各部のデザインは文句なしなんですけど、丸くて大きな蛇腹状のヒンジ部分にはどうしても違和感を感じてしまいます。

個人的に違和感を感じてしまう「ダイナミックフルクラムヒンジ」

液晶ディスプレイを閉じたときに生じるすき間が残念。ただこの部分はグリップ感が高いので、持ったときに手から落ちるのを防ぐ効果があるかもしれません

開く際の強度やギミックは、かなりいいデキなんですけど……

ノートPCとしてもタブレットとしても重い

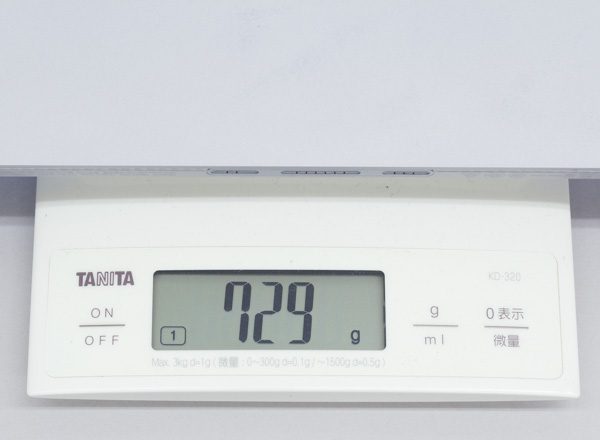

Surface Bookの重量は、タブレット本体だけで726g。キーボード接続時は外付けGPU非搭載モデルで1516g、GPU搭載モデルで1579gです。13.5型で一般的なモバイルノートパソコンよりもやや大きいとは言え、やや重く感じました。とは言え、持ち歩けないほどの重さではありません。

タブレットのみでは、実測で729g

タブレットとしては大きめの13.5型なので、多少のズッシリ感はあります

インターフェースへの配慮が残念

Surface BookではインターフェースとしてUSB3.0×2、Mini DisplayPort、SDメモリーカードスロット、充電/Surfaceドック接続兼用のSurfaceConnect、ヘッドホン出力が用意されています。端子の構成と数は、必要十分といったところ。デスクに据え置きで使うにはやや物足りませんが、納得できる範囲です。

個人的には、USB端子が左側にしか配置されていない点と、タブレット側にインターフェース類がまったくない点が気になります。最近の周辺機器は無線接続が主流とは言え、有線で使いたいケースもあるはず。この構成で困る場面は少ないとは思いますが、あったほうが便利ではないかと思うわけです。

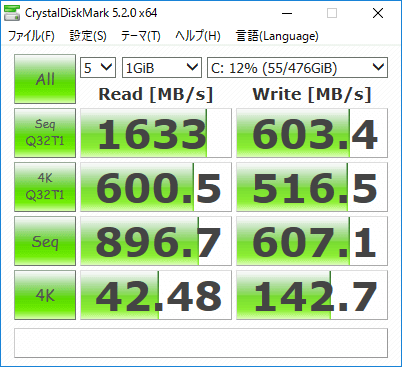

意外にパフォーマンスが伸びない?

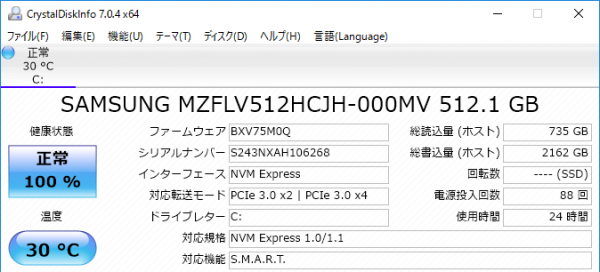

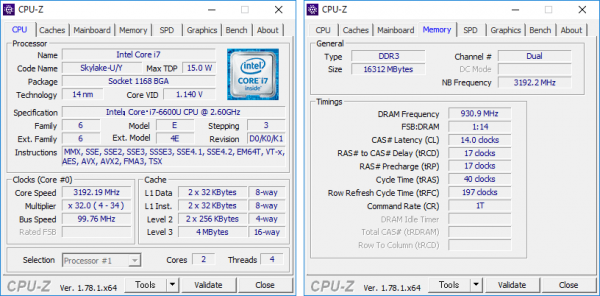

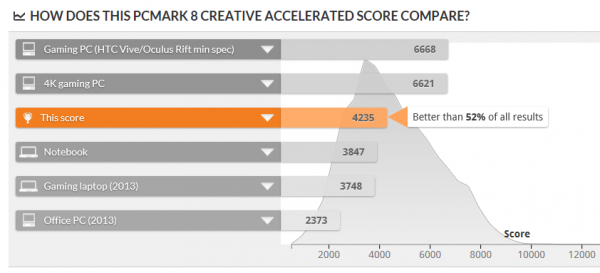

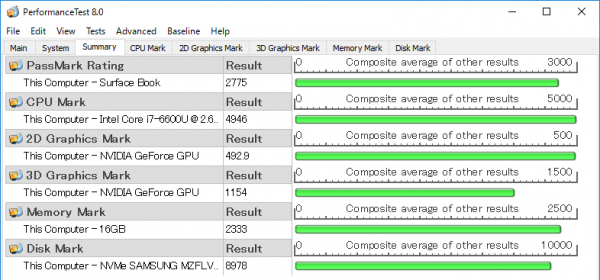

今回の検証にはCPUがCore i7でメモリー容量が16GB、ストレージが512GB SSDのモデルを使ったのですが、30万円台のノートパソコンとしてメチャメチャ高性能というわけではありませんでした。確かにベンチマークのスコアは高いのですが、Core i7-6500UやCore i7-7500Uに大きな差をつけたわけではありません。

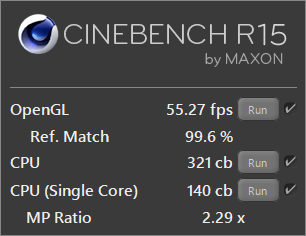

CPU性能を計測する「CINEBENCH R15」のベンチマーク結果

| CINEBENCH R15の結果の目安(「CPU」のスコア) | |

| Core i7-6700HQ | 670~680cb |

|---|---|

| Core i7-6500U | 270~320cb |

| Core i5-6200U | 260~290cb |

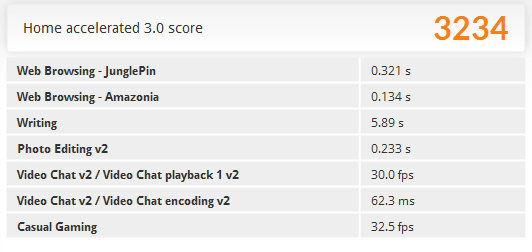

「PCMark 8」の「Home accelerated」ベンチマーク結果

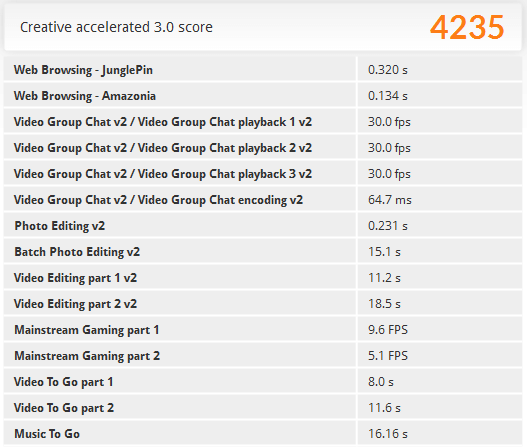

「PCMark 8」の「Creative accelerated」ベンチマーク結果

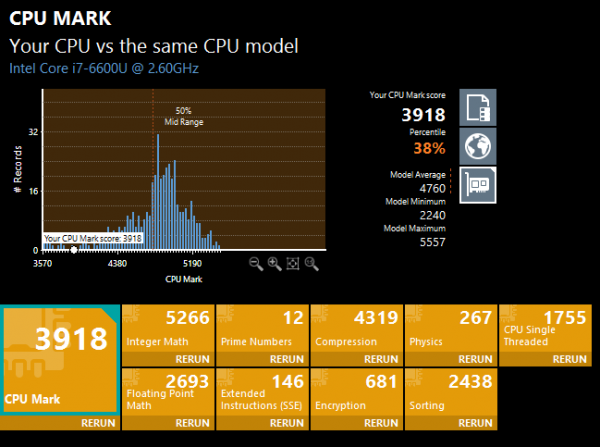

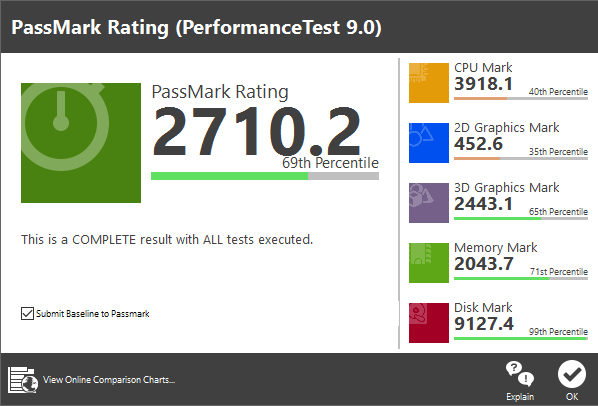

「PassMark PerfomanceTest 9.0」ベンチマーク結果

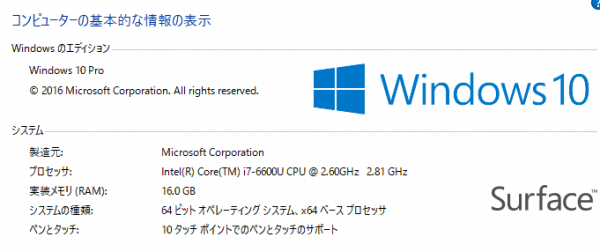

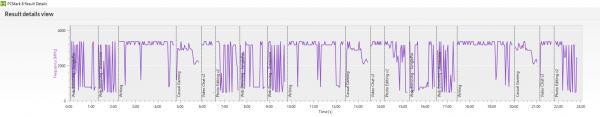

Surface Bookで使われているCore i7-6600Uは、ノートパソコンでよく使われるCore i7-6500Uよりもクロック(動作周波数)が高いので、CPU関連ベンチマークのスコアが伸びてもいいはずです。しかし実際には、それほど変わらない結果が出ています。これはもしかすると、CPUが高熱になるのを防ぐために、あえてクロックを抑えているのかもしれません。実際「PCMark 8」動作中のクロックを確認すると、かなり乱高下していました。

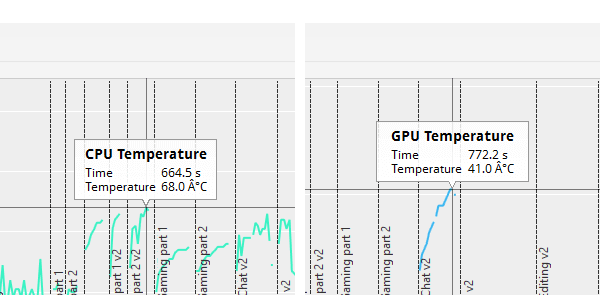

「PCMark 8」実行時における、CPUとGPUの最大温度。温度はそれほど高くありませんが、CPUのクロック調整が影響している可能性があります

以前のSurfaceシリーズは熱によるパフォーマンスの低下が見られましたが、Surface Pro 4からはクロックを細かく調整することで、内部の熱を抑える路線に変更されています。おそらくSurface Bookも、同じコンセプトで設計されているのでしょう。普通に利用するぶんには気にならないはずですが、Core i7-6600UだからといってCore i7-6500U搭載機よりもパフォーマンスが向上しているわけではない点に注意してください。Core i7-6600Uを採用しているのはクロックの高さを目的としているのではなく、おそらくvPro(一部のインテル製CPUが対応する企業向けの技術)に対応するためです。

外付けGPUの性能はそれほど高くない

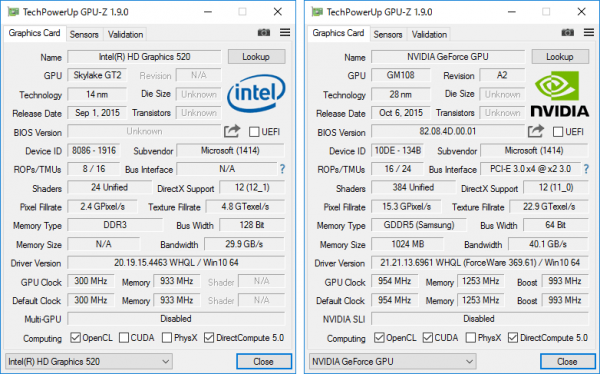

Surface Bookは外付けGPU(ディスクリートGPU)として、カスタム版のGeForceシリーズを搭載しています。「GPU-Z」の詳細情報からGPUを調べてみましたが、該当するものはありませんでした。あえて挙げるなら、Maxwell世代のGeForce 930MかGeForce 845Mあたりが近い感じです。

「GPU-Z」によるグラフィックス機能の詳細情報。負荷の低い処理にはCPU内蔵のIntel HD Graphics 520が使われ、負荷の高い処理にはGeForce GPUが使われます ※クリックで拡大

ちなみにGeForce GPUはキーボード側に搭載されていますので、タブレットの状態ではCPU内蔵のIntel HD Graphics 520が使われる点に注意してください。

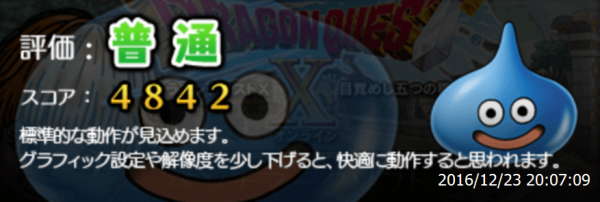

3Dグラフィックス性能を検証するためにいろいろとベンチマークソフトを利用したのですが、定番ベンチマークの「3DMark」でエラーが発生して、ちゃんとした結果を得ることができませんでした。また通常であればベンチマーク時にCPU内蔵のGPUを使うか外付けGPUを使うかを選択できるのですが、NVIDIA Optimusテクノロジーが正常に動作しなかったため、本来のパフォーマンスが出ていない可能性があります。おそらく試用機だけの症状だと思いますので、その点をご了承ください。

ドラクエ10やFF14など国内で人気のゲームであれば、解像度や画質を調整することで快適にプレーできます。ただし1920×1080ドット以上の解像度では、かなり画質を落とさないと少々厳しいかもしれません。息抜き程度に楽しむ程度に考えたほうがいいでしょう。

ただし、フォトショップやイラストレーターなどのアドビ系クリエイティブソフトでは、制作時のレスポンスが向上する可能性があります。今回は試していないのですが、GPU非搭載モデルよりもプレビューが快適に表示されるはずです。

なめらかな描き味のペン入力

続いて、Surface Bookのペン入力について紹介します。付属のSurfaceペンは、Surface Pro 4と同じものが使われていました。メタル製のペンは重量感とグリップ感があり、個人的にはとても使いやすく感じます。

Surface Bookに付属のSurfaceペン。一部が平らになっているので、机から転がり落ちることがありません

ペンの平らな部分を、液晶ディスプレイの側面に取り付けることができます

Surfaceペンの長さは144mmで、太さは9.5mmです

重量は実測で21gでした

ペン先の太さは約2mm。N-trig製で1024段階の筆圧感知に対応しています

ペン尻側にはボタンが用意されています。ボタンを押すことで、割り当てられた動作が作動します

ちょっとわかりにくいのですが、この部分には音声入力用のマイクも配置されています

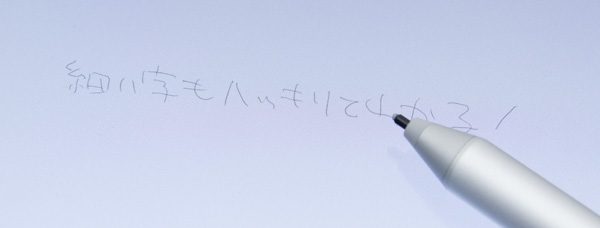

ペンの使い心地は非常になめらかで、遅延やカクつきは一切ありませんでした。また液晶ディスプレイの解像度が高いので、極細の線でもハッキリと確認できます。筆圧感知は1024段階で標準的な性能ですが、精細で微妙な表現も可能です。

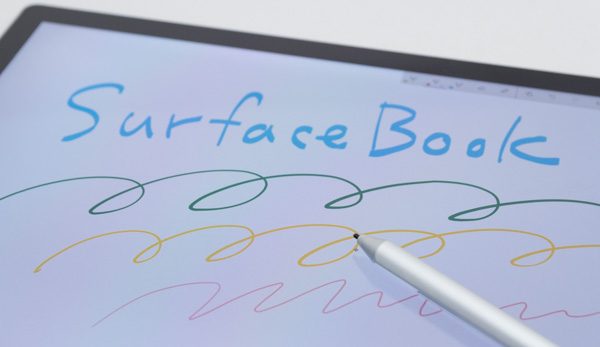

ペン入力はとてもなめらかで快適。線を素早く描いても、カクつきは見られません

1ドットの極細線でも、なめらかで自然に描けます

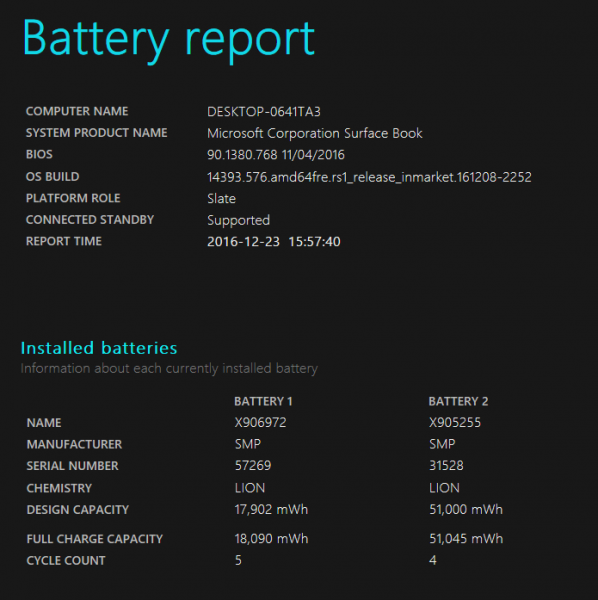

バッテリーは実働13時間

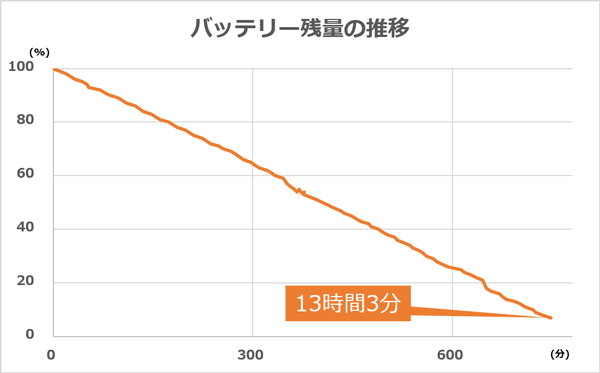

Surface Bookのバッテリー駆動時間は、カタログ上の公称値で約12時間(動画再生時)とされています。実際の駆動時間を検証するために以下の条件でテストを行なったところ、13時間3分でバッテリー切れ(残量1%)となりました。バッテリー性能についてはまったく問題ないレベルです。

バッテリー駆動時間の計測結果

バッテリー駆動時間計測時のテスト条件

- Windows 10の電源プランを「省電力」に

- 液晶ディスプレイの明るさを40%に設定

- 輝度(明るさ)の自動調節機能はオフ

- 無線LANとBluetoothはオン

- ボリュームは50%に調整

- 「BBench」で10秒ごとのキー入力と60秒ごとのWebアクセスを有効化

- 満充電の状態からテストを行ない、休止状態へ移行するまでの時間を計測

この結果はキーボード接続時のもので、タブレット単体では駆動時間はもっと短くなります。今回はテストしていませんが、本体側のバッテリー容量が少ないことを考えると、駆動時間はグッと短くなると考えていいでしょう。

本体デザインと使い勝手は最高クラスだけど性能面が……

ということで、今回はSurface Bookのレビューをお届けしました。液晶ディスプレイや本体デザインなど、外観面や使い勝手については文句なしで最高クラスの出来栄えです。一部気になる箇所はありますが、ノートパソコンとしてのカッコよさを追求した結果とも言えるのではないでしょうか。実機に触れたらきっと、「手に入れたい!」と感じるはずです。その意味で、Surface Bookは「買い」と言えるかもしれません。

本体のカッコよさと使い勝手については、文句なしの出来栄えです

ただし、パフォーマンス面で見ると上位モデルになるほど割高感を感じます。今回は税込み34万円のモデルで検証しましたが、ベンチマークの結果は20万円前後の他社製モデルとあまり変わりませんでした。あくまでもパフォーマンス重視なら、Surface Book以外の選択肢も検討したほうがいいでしょう。

しかしSurface Bookの品質の高さは、ほかのモデルでは体験できません。その点を考慮すると、標準的なビジネス用途には十分な性能を持つCore i5モデルがもっともコスパ的に優れているような気がします。もちろんボディの品質の高さを備えた上でパフォーマンスの高さを求めるなら、上位モデルを選ぶのもアリです。

なお、Surface Bookはマイクロソフトの直販サイト「マイクロソフトストア」を始め、各種通販サイトで購入できます。支払い方法や納期などについては、商品詳細ページでご確認ください。

直販サイトで詳細確認

- Surface Book製品詳細(マイクロソフトストア)

関連記事