人気モデルが最大5000円引き!

dynabookシリーズの15.6インチ/13.3インチモデルが最大5000円引きで買える、当サイト向けの限定ページが公開中です。さらにいまなら純正ワイヤレスマウスもプレンゼント! 詳しくは以下のリンクから、キャンペーン情報をご確認ください。

dynabookが最大5000円オフで買える特別キャンペーン実施中

東芝の「dynabook VZシリーズ」は、12.5型(1920×1080ドット)でタッチ操作&ペン入力対応の液晶ディスプレイを搭載した2-in-1タイプのノートパソコンです。重量は約1099gで、バッテリー駆動時間は約17時間。モバイル向けのコンパクトなボディでありながら性能が高く、またペン入力対応モデルとしては本体が薄い点が特徴です。

重さは約1099gで、厚さは15.4mm。バッテリー駆動時間は約17時間です

今回はメーカーからお借りした実機を使って、dynabook VZ72/Bの本体デザインや使い勝手、実際の性能などをレビューします。試用機の主なスペックはCPUがCore i7-7500Uでメモリーは8GB、ストレージは512GB SSDです。直販サイト「東芝ダイレクト」限定販売のモデルで、税別15万8500円(256GB SSD、会員価格)から販売されています。

直販サイトで詳細確認

- dynabook VZシリーズ

(東芝ダイレクト)

⬇ 当サイト限定キャンペーン実施中 ⬇

コンバーチブル型2-in-1のメリットってなに?

いわゆる「2-in-1」タイプのパソコンは、形状や変形ギミックなどから以下の3種類に分類されます。

2-in-1パソコンの分類

- 液晶ディスプレイが360度回転する「コンバーチブル型」

- キーボードと液晶ディスプレイが分離する「セパレート型」

- 専用キーボードを装着する「タブレット型」

今回取り上げるdynabook VZシリーズは、液晶ディスプレイが360度回転するコンバーチブル型の2-in-1ノートパソコンです。このタイプは液晶ディスプレイの開き方によってさまざまなスタイルで利用できるのが特徴。利用シーンに応じて変形することで、幅広い用途で活用できます。

一般的な”クラムシェル型”ノートパソコンとして利用するスタイル

キーボード部分をスタンドにして、液晶ディスプレイをL字型に反転させた状態。相手に相手に見せるような使い方に適しています

液晶ディスプレイをV字型に開き、逆さまの状態で立たせた状態。狭いスペースでも設置できる上に、タッチ操作時に画面がグラつかないというメリットがあります

液晶ディスプレイを360度開いたタブレットの状態。タッチで手軽に操作できるほか、ペン入力にも適しています

確かにさまざまなスタイルで利用できるのは、大きなメリットでしょう。しかし筆者は、もっと重要な理由があるからこそ、コンバーチブル型が選ばれるのではないかと考えています。それは「まともなキーボードが付いている」点と「基本性能が高い」という点です。

正直なところ、セパレート型やタブレット型のキーボードはそれほど使いやすいわけではありません。モノによっては「ないよりマシ」という場合もあります。具体的にどこがイマイチかと言うと、キーの大きさ(キー同士の間隔)が小さかったり、打ち心地がよくなかったり、タイプ音がやたら大きかったりなどです。

しかしコンバーチブル型ではキーボードの活用が前提となっているので、セパレート型やタブレット型よりもキーボードの使い勝手に優れています。キーボードを使った文書作成が多い人なら、コンバーチブル型を選ぶべきでしょう。

またセパレート型やタブレット型では、液晶ディスプレイ側にCPUやメモリー、ストレージなどの主要パーツを詰め込まなければならないため、パソコンとしての性能よりも省電力性能や発熱量を抑えることが重視されます。その結果、これらの2-in-1モデルでは一般的なノートパソコンよりも性能が低くなってしまうのです(30~40万円クラスなら、Surface Pro 4やSurface Bookなどのハイスペックモデルもありますが)。

一方コンバーチブル型では本体内部のスペースに余裕がありますので、普通に高性能なパーツを使うことができます。2-in-1モデルにパワーを求める場合も、やはりコンバーチブル型を選ぶべきなのです。

で、dynabook VZシリーズはどうなの?

2012年にWindows 8がリリースされたのをきっかけにして、さまざまなコンバーチブル型のパソコンが発売されました。しかし以前のモデルは重い上に、本体が厚いものばかり。コンバーチブル型はモバイル用途には向いていない、と考えている方もいるのではないでしょうか。実は筆者も最近まで、そんなイメージを持っていました。

ところが最近では、コンバーチブル型でも軽くて薄いモデルが主流になってきています。今回取り上げるdynabook VZシリーズもそのうちのひとつ。カタログ上の公称値では重量が約1099g、高さが15.4mmとされています。バッテリー駆動時間は約17時間と長く、モバイル用途には十分なスペックです。

実際の重さを測ってみたところ、本体のみで1021g、ACアダプター込みで1258gでした

片手でもすんなり持ち上げられる重さ。重心のかたよりもなく、持ちやすく感じました。2-in-1じゃない一般的なノートパソコンと比べても十分スリムです

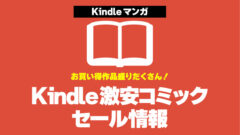

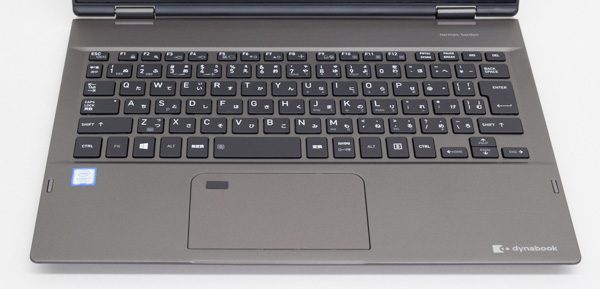

筆者が個人的に重視したいキーボードについてですが、横のキーピッチ(キーとキーの間隔、キーの押しやすさを測る目安のひとつ)については19mmと十分な大きさでした。ただし縦のキーピッチが若干狭く、またEnterキー周辺もやや狭くなっています。とは言え、12.5型のコンパクトなボディで標準的な19mmのキーピッチが確保されているのは高く評価したいですね。

dynabook VZシリーズのキーボード。テンキーなしですが、横のキーピッチは19mmと十分な大きさです。カーソルがちゃんと逆T字型になっていたり、右Shiftキーの位置とサイズが変則的でない点も高評価

別の角度から見たdynabook VZシリーズのキーボード。ファンクションキーはやや小さめです

手をホームポジションに置いた状態。キーの間隔が広いので、利用時に窮屈さは感じませんでした

キーボードはバックライト付きで、さらにキーが指先にフィットするようキートップが0.2mm凹んでいます。キーストローク(キーを押す深さ)は約1.5mmですが、タイプ感については「ほどほど」というのが正直な感想です。

というのも、キーストロークは標準的なのですが、タイプ時のクリック感があまり感じられなかったからです。また底打ち感(タイプ時に指へ返ってくる反発力)があり、タイプ時に「カチャカチャ」という音が目立つように感じました。とは言うものの、セパレート型やタブレット型の2-in-1モデルよりは使いやすく、薄型モデルでこれだけ実用的なキーボードを搭載している点は高く評価できます。

タッチパッドは十分な大きさ。追従性が高く、ストレスなく利用できます

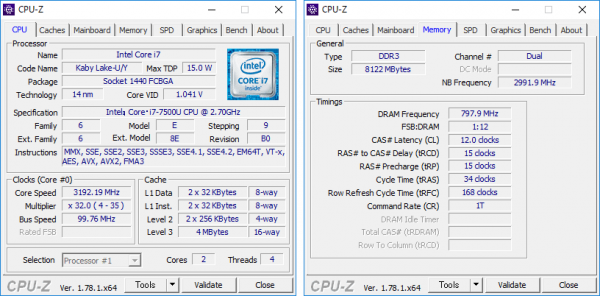

パフォーマンスについては、まったく問題ありませんでした。今回はCPUにCore i7-7500Uを搭載した「dynabook VZ72/B」の512GB SSD搭載上位モデルを試用したというのもありますが、ベンチマーク結果を見ると2-in-1ではないハイエンドモデル相当の性能が出ています。ボディが薄型でコンパクトなのに、これだけ高い性能が出ているはちょっとオドロキです。

dynabook VZシリーズの使い勝手と本体デザイン

ここからは、dynabook VZシリーズの外観面の使いやすさについて、詳しく解説します。

ペン入力の使い勝手はいいけど「音」が気になる

dynabook V72は「アクティブ静電ペン(PADPN004)」によるペン入力に対応しています。標準でペンが付属するのは、上位モデルの「dynabook VZ72/B」のみ。中位モデル「dynabook VZ62/B」や下位モデル「dynabook VZ42/B」には付属しないので注意してください。

dynabook VZシリーズで使えるアクティブ静電ペン。上位モデル「dynabook VZ72/B」には標準で付属しますが、そのほかのモデルではオプションとして用意されています

ペンは単6電池で駆動します

アクティブ静電ペンは標準的な大きさ

ペン先は1mmで、細くシャープな線を描けます

アクティブ静電ペンの重さは実測で18gでした

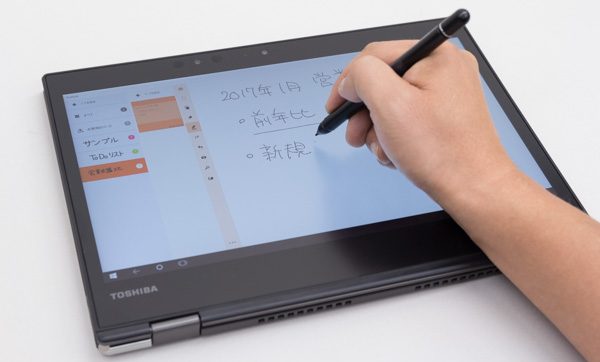

アクティブ静電ペンは2048段階の筆圧感知に対応しており、繊細で豊かな表現が可能です。ペンの追従性は高く、遅延やカクつきなくスラスラと描くことができました。

アクティブ静電ペンの描き心地は上々。遅延やカクつきはなく、なめらかで細かい線を描けます

ホバリング距離は1cm程度

線はなめらかなのですが、ペン入力時にわずかな抵抗を感じます。この点についてはそれぞれ好みがわかれるところですが、スムーズでなめらかな描き味が好みの筆者としてはやや引っかかるように感じました。また筆記時に「シュルシュル」という音が出るのも気になります。

音が出るのは、液晶パネル表面に光沢のないノングレア処理が施されているためです。ノングレア加工により、紙にサインペンで描いたときのような音と摩擦が生じています。この点について以前に東芝の担当の方にうかがったところ、「特に意図したものではない」との回答をいただきました。

光沢のないノングレア加工が施されているため、光の映り込みが抑えられています。しかしペン入力に「シュルシュル」という筆記音が生じました

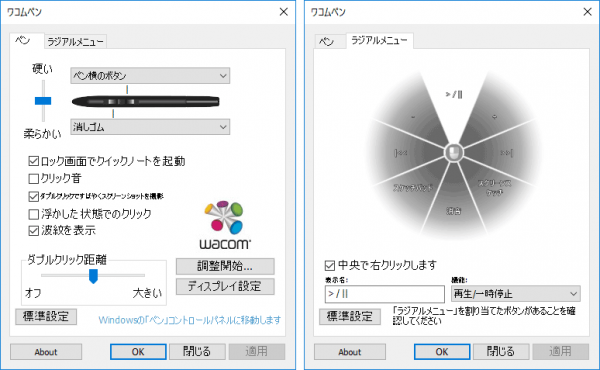

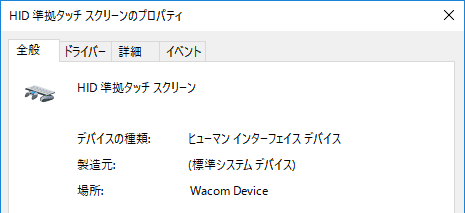

なおアクティブ静電ペンはワコム製で、専用ユーティリティーからボタン操作の割り当てが可能です。

アクティブ静電ペンのドライバー。スタイラスペンでは実績のあるワコム製です

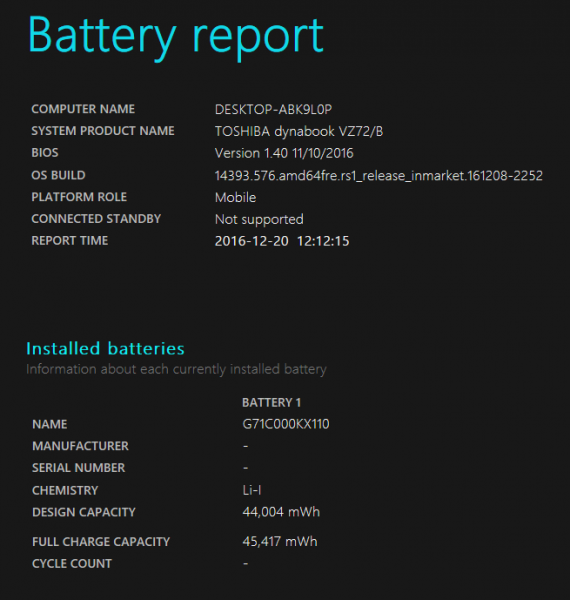

バッテリーは実働14時間駆動!

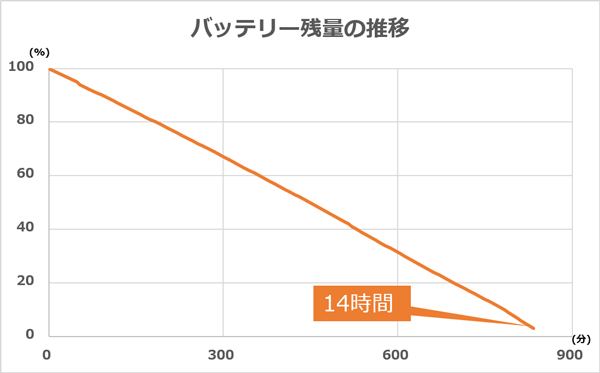

dynabook VZシリーズのバッテリー駆動時間は、カタログ上の公称値で約17時間とされています。実際の駆動時間を調べるために以下の条件でテストを行なったところ、テスト開始から14時間でバッテリー切れ(残量2%)となりました。カタログ値には及びませんでしたが、十分な結果と言えるでしょう。

dynabook VZ72/Bによるバッテリー駆動時間の計測結果

バッテリー駆動時間計測時のテスト条件

- Windows 10の電源プランを「省電力」に

- 液晶ディスプレイの明るさを40%に設定

- 輝度(明るさ)の自動調節機能はオフ

- 無線LANとBluetoothはオン

- ボリュームは50%に調整

- 「BBench」で10秒ごとのキー入力と60秒ごとのWebアクセスを有効化

- 満充電の状態からテストを行ない、休止状態へ移行するまでの時間を計測

ほぼA4サイズのコンパクトなボディ

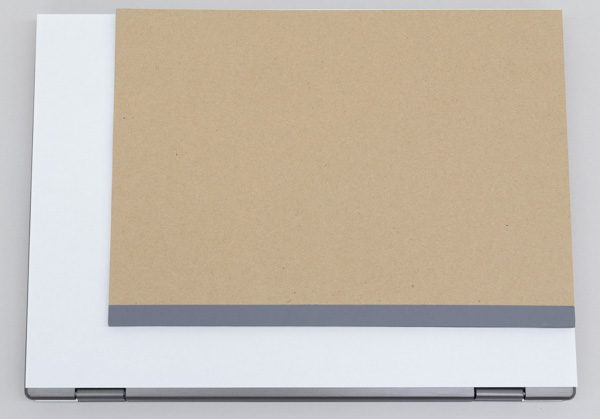

dynabook VZシリーズは、一般的な15.6型や13.3型のノートパソコンと比べてだいぶコンパクトです。大きさはほぼA4サイズですので、普通のバッグにも難なく収納できます。また高さも15.4mmと薄いため、荷物がかさばることもありません。使いやすさと持ち運びやすさのバランスに優れています。

接地面積は幅299×奥行き219mm

A4用紙とB5ノートとの大きさ比較。ほぼA4サイズと言っていいでしょう

dynabook VZシリーズを実際に手に持ったときのサイズ感

本体前面部。高さは約15.4mmで、一般的なノートパソコンよりもスリムです

背面部にはヒンジと排気口が見られます

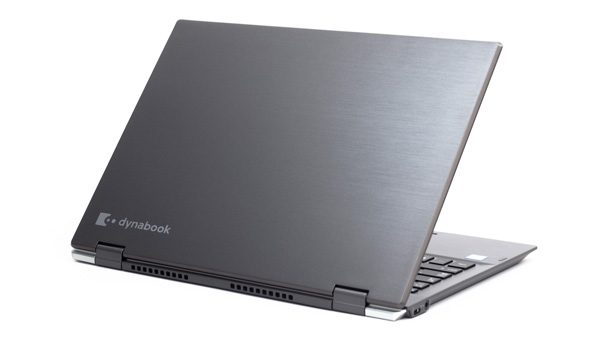

ボディの素材には、軽くて強度の高いマグネシウム素材が使われています。実のところ筆者はマグネシウム製のボディにありがちなベコベコ感が好きではないのですが、dynabook VZシリーズのボディは非常に固く、安心感がりました。強く押せば多少はたわみますが、普通に使っているぶんにはまったく気になりません。

ボディには軽くて丈夫なマグネシウム素材が使われています。表面にはヘアライン加工が施されており、ややザラつきのあるドライな質感でした

ヒンジ脇の角の部分には、ワンポイントとなるシルバーの素材が使われています

本体底面部にもマグネシウム素材を使用。ムダのないスッキリとしたデザインです

底面部にはステレオスピーカーを配置

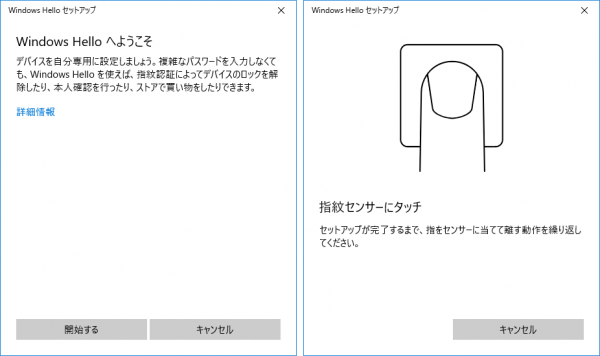

指紋センサーを標準搭載

dynabook VZシリーズは、標準で指紋センサーを搭載しています。もちろんWindows Hello対応で、指紋認証を使った素早いサインインが可能です。パスワードやPINを入力する必要がなく、センサーに軽く触れるだけなので非常に便利。

指紋センサーではSynaptics製のドライバーが使われています

普段使いには十分な液晶ディスプレイ

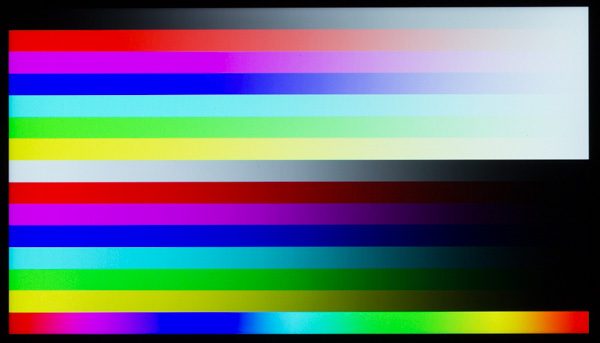

液晶ディスプレイの映像は、比較的自然な色合いでした。しかし非光沢のノングレア加工の影響のためか、コントラストがやや低く、赤みがやや弱い印象を受けます。と言っても、普通に使うぶんには問題ないでしょう。1920×1080ドットの解像度は十分に精細ですが、プロ~ハイアマチュアレベルのイラスト制作にはちょっと厳しいかもしれません。

写真は自然な色合いで映し出されますがわずかに暗く、やや青かぶりしているような印象です。とは言え、低価格モデルで使われているTNパネルほどではありません

コントラストはやや低めの印象を受けました

視野角はかなり広め。カタログには「TFT」とのみ表記されていますが、IPSパネル相当です。ただしノングレア加工の影響で、コントラストがやや低くなっている印象を受けます

液晶ディスプレイを180度開いた状態。接地面とわずかなすき間があるので、この状態のときに手書き入力などで強い圧力を加えないほうがいいかもしれません

インターフェースはUSB×2ポートのみでも拡張可能

dynabook VZシリーズではインターフェースとしてフルサイズのUSB3.0×1とThunderbolt 3対応のUSB3.1 Type-C×1が用意されています。本体に映像出力端子やメモリーカードスロットは用意されていません。

本体右側面には電源ボタンとUSB3.0×1

左側面にはThunderbolt 3対応USB3.1 Type-Cとヘッドホン出力

最近の周辺機器は無線でつながるので、インターフェース類は少なくてもいいという意見もあるかもしれません。しかしUSB 2ポートでは、心もとなく感じます。そんなときには標準付属のUSB Type-Cアダプターを使えばOK。本体のUSB3.1 Type-C端子に接続することで、有線LAN、HDMI、アナログRGB(VGA)、フルサイズのUSB3.0端子を利用できるようになります。

dynabook VZシリーズに標準で付属するUSB Type-Cアダプター。背面のUSB 3.1 Type-Cからは本体の充電が可能です

有線LANとUSB3.0、HDMI、アナログRGB(VGA)に対応

ケーブルがやや短くて硬め。設置には工夫が必要かもしれません

サイズは比較的コンパクト

重量は実測で98gでした

付属のUSB Type-Cアダプターにはメモリーカードスロットが用意されていないため、SDカードやmicroSDカードを利用する際は別途メモリーカードリーダーを用意する必要があります。この点については少々残念です。またアダプターによってインターフェースを拡張できるとは言え、できれば本体側でもう少し対応してほしいところ。とは言え、軽さと薄さを考えれば、仕方がないことかもしれません。

ちなみにWebカメラは液晶ディスプレイ上部に配置されています。有効画素数は約92万画素です

薄型コンパクトでもノートPCとしての性能はバッチリ

続いては、dynabook VZシリーズの性能について解説します。

サイズが小さくて薄型のモデルでは、本体内部の熱が上がりすぎないように、あえて性能を抑えている場合があります。しかし今回dynabook VZシリーズの上位モデル「dynabook VZ72/B」を検証してみたところ、2-in-1ではない13.3型のモバイルノートパソコンのハイスペックモデルと変わらない結果となりました。最新の高性能CPUを搭載しているとは言え、小さくても十分なパフォーマンスを発揮している点は高く評価できます。

| 試用機の主なスペック | |

| CPU | Core i7-7500(2.7GHz) |

|---|---|

| メモリー | 8GB |

| ストレージ | 512GB SSD |

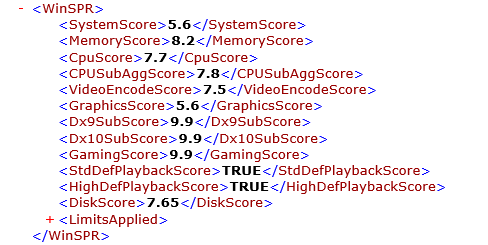

Windowsシステム評価ツールの結果(Windowsエクスペリエンスインデックス)

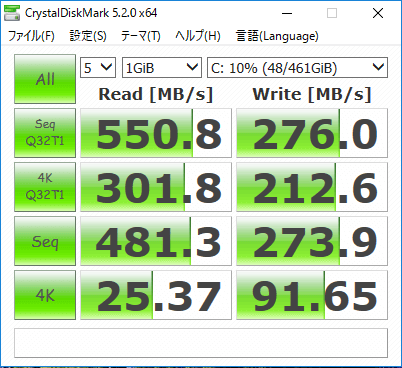

「CrystalDiskMark」による512GB SSDのアクセス速度。SATA接続のM.2 SSDとしてはそれなりの性能ですが、書き込み速度がやや落ちる点が気になります

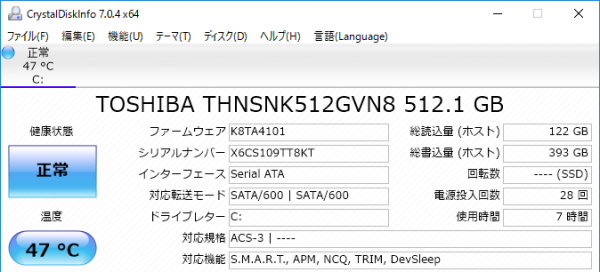

試用機ではストレージに東芝製「SG5」シリーズの512GBモデル(THNSNK512GVN8)が使われていました ※モデルによってはSSDが異なる場合があります

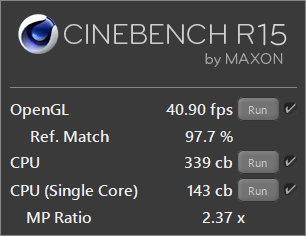

CPU性能を計測する「CINEBENCH R15」のベンチマーク結果

| CINEBENCH R15の結果の目安(「CPU」のスコア) | |

| Core i7-6700HQ | 670~680cb |

|---|---|

| Core i7-6500U | 270~320cb |

| Core i5-6200U | 260~290cb |

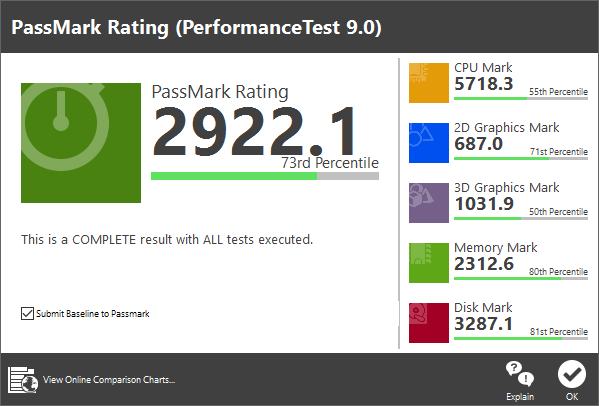

「PassMark PerfomanceTest 9.0」ベンチマーク結果

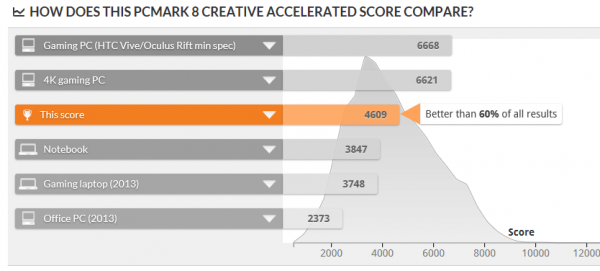

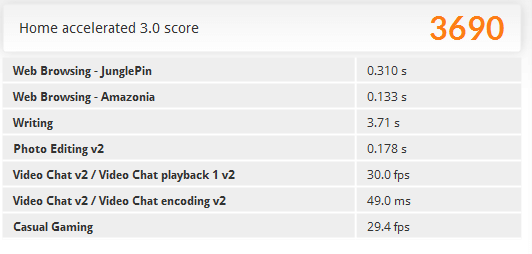

「PCMark 8」の「Home accelerated」ベンチマーク結果

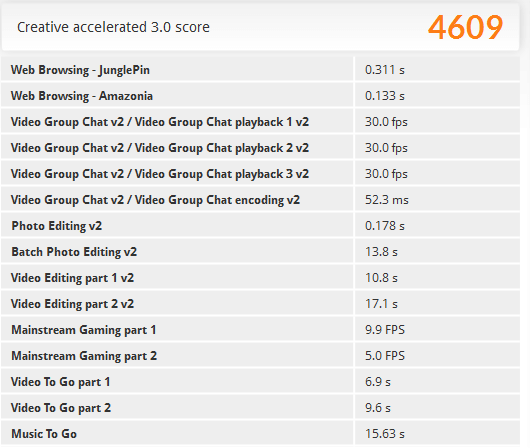

「PCMark 8」の「Creative accelerated」ベンチマーク結果

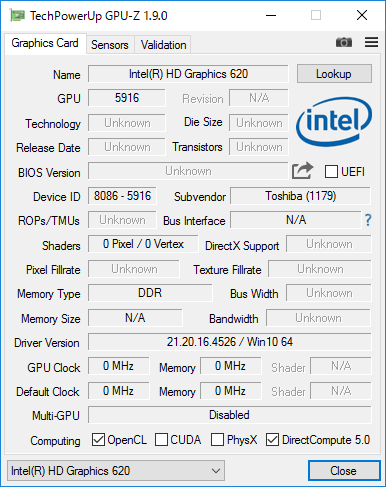

「GPU-Z」によるIntel HD Graphics 620の詳細情報

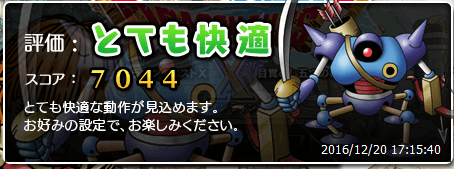

ドラクエ10ベンチは1280×720ドットの標準品質で「とても快適」という評価。ちなみに「3DMark」はエラーのためテストできませんでした

コンパクトでも冷却性能は高め

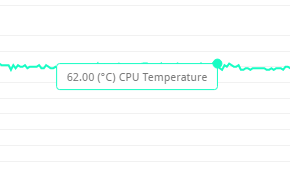

ベンチマーク中のCPU温度を確認してみたところ、最高で62度でした。Core i7-7500Uの限界温度は100度ですので、まだ余裕があります。実際、熱によるパフォーマンスの低下は見られませんでした。

「PCMark 8」実行時のCPUの最大温度

通常は本体が薄型になるほど内部に熱がこもりやすくなるのですが、dynabook VZシリーズは冷却性能が非常に高いようです。これは新採用の「W吸気新空冷システム」によるもの。底面部と背面からの吸気に加え背面部から排気を行なうことで、効果的に内部の熱を外部へと出しています。

底面部の吸気口。この下に、新設計の薄型空冷ファンが取り付けられています

dynabook VZシリーズの底面部に設置されたゴム足。接地面とのあいだにすき間を作ることで、効果的な吸気を実現しています。ゴム足の高さは低いので、厚みはそれほど気になりませんでした

dynabook VZシリーズのエアインテーク(通気孔)。片方で排気、もう一方で吸気を行ないます

dynabook VZシリーズのスペック

最後に、dynabook VZシリーズの主なスペックをまとめました。ほかの機種と比較検討する際にご利用ください。

dynabook V72/Bのスペック

| CPU | Core i7-7500(2.7GHz) |

|---|---|

| グラフィックス | Intel HD Graphics 620 |

| メモリー | 8GB |

| ストレージ | 256/512GB M.2 SSD(SATA接続) |

| ディスプレイ | 12.5型、1920×1080ドット、光沢なし |

| 無線機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth 4.1 |

| インターフェース | (本体のみ)USB3.0×1、Thunderbolt 3対応USB3.1 Type-C×1、ヘッドホン出力 (USB Type-Cアダプター使用時)アナログRGB(VGA)、HDMI、1000BASE-T対応有線LAN、USB3.0 |

| バッテリー駆動時間 | 約17時間(JEITA2.0) |

| サイズ/重量 | 幅299×奥行き219×高さ15.4mm/約1099g |

dynabook V62/Bのスペック

| CPU | Core i7-7500(2.7GHz) |

|---|---|

| グラフィックス | Intel HD Graphics 620 |

| メモリー | 8GB |

| ストレージ | 128GB M.2 SSD(SATA接続) |

※ほかはdynabook V72/Bと同様

dynabook V42/Bのスペック

| CPU | Core i3-7100(2.4GHz) |

|---|---|

| グラフィックス | Intel HD Graphics 620 |

| メモリー | 8GB |

| ストレージ | 128GB M.2 SSD(SATA接続) |

※ほかはdynabook V72/Bと同様

国内ブランドならではの優等生的な2-in-1モデル

ということで、今回は東芝の2-in-1ノートパソコン「dynabook VZシリーズ」についてレビューしました。今回、実際に使ってみて感じたのは「使い勝手とパフォーマンスに優れた、バランスのいいモデル」という点です。突出した特徴はないものの、持ち運びやすさやパフォーマンス、使いやすさなどすべての面において平均点を上回っています。一点突破タイプではない、ナショナルブランドならではの優等生的なバランスのよさといったところでしょうか。クセの強さはありませんが、大きく失敗しないモデルとも言えます。

軽さや薄さなどの面で最高クラスではないものの、総合的なバランスの良さで勝っています

なおdynabook VZシリーズには今回試用した「dynabook VZ62/B」や「dynabook 42/B」などのモデルも用意されています。主な違いは、CPUやストレージの種類、アクティブ静電ペンの有無などです。各モデルの詳細や支払い方法、納期などについては、直販サイトの商品ページでご確認ください。

直販サイトで詳細確認

- dynabook VZシリーズ

(東芝ダイレクト限定販売)

⬇ 当サイト限定キャンペーン実施中 ⬇